Die Jagd nach erdähnlichen Planeten

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

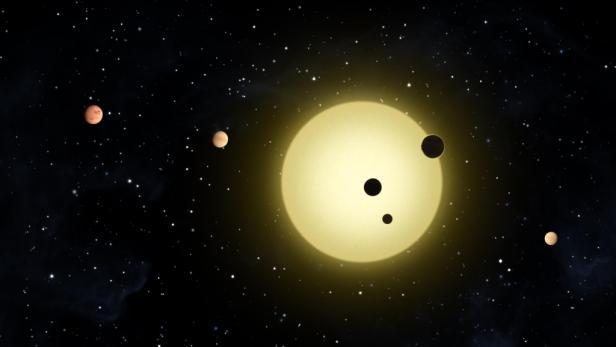

„Die beste Chance, fündig zu werden, ist die Suche nach Super-Erden". Das glaubt Dimitar Sasselov, der Direktor der interdisziplinären Origins of Life-Initative an der Harvard University. Super-Erden, mit der ein- bis zehnfachen Masse der Erde, seien mit den derzeitigen Instrumenten schlicht leichter zu entdecken. Der jüngste bestätigte Kandidat: Gliese 667Cc, nur 22 Lichtjahre entfernt und mit der viereinhalbfachen Masse der Erde. Er liegt in der habitablen Zone, also dort, wo es Wasser geben könnte. Und das bedeutet – vielleicht – Leben. Zumindest nach irdischen Kriterien.

Am Anfang war 51 Pegasi B

Angesichts der periodischen Begeisterung, wenn wieder ein erdähnlicher Exoplanet entdeckt wird, vergisst man gerne: Es ist noch nicht so lange her, da konnte die Überzeugung, es müsse auch in anderen Sonnensystemen der Milchstraße

Planeten existieren, angehende Karrieren gefährden. „Bis in die frühen 1990er-Jahre hat man über Exoplaneten nicht geredet", erklärt Geoff Marcy von der University of California in Berkeley. „Man hat sich auf Astronomiekonferenzen ja auch nicht über kleine grüne Männchen unterhalten."

© Nasa

Der Forscher sollte für seine jahrelange, zähe Ausdauer belohnt werden. Geoff Marcy war nicht der erste, der eine Explaneten entdeckte. Dieser Ruhm ging an das Schweizer Team Michel Mayor und Didier Queloz von der Universität Genf mit der Entdeckung des 50 Lichtjahre entfernten Gasriesen 51 Pegasi B, im Sternbild des Pegasus. Doch Geoff Marcy wurde der mit Abstand erfolgreichste Planetenjäger aller Zeiten. Da kann er sich schon ein wenig Blasiertheit leisten: „Ein Gasriese wie etwa unser Jupiter ist ein bisschen langweilig; auch ein Saturn oder Neptun holt mich nicht hinterm Ofen hervor. Doch beim Gedanken, Erden zu entdecken, kommt mir die Gänsehaut."

Riesige Fortschritte dank Kepler

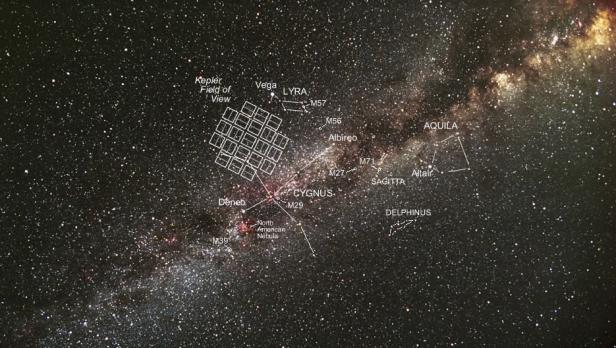

Über die Jahre hatten die Astronomen mit Müh und Not 450 Exoplaneten, die meisten davon Gasriesen entdeckt. Das änderte sich 2009 mit dem neuen Kepler-Weltraumteleskop der US-Weltraumbehörde

NASA.

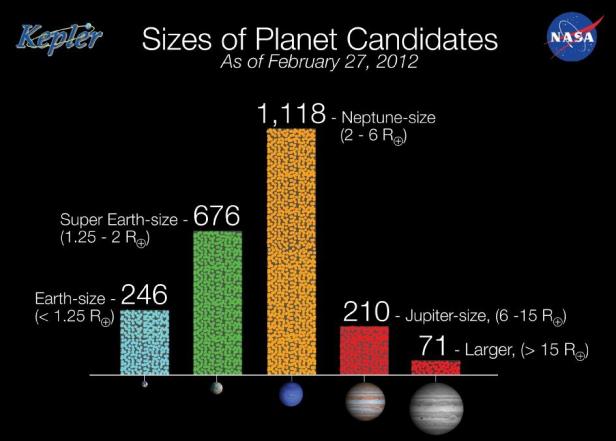

Die bisher stärkste Kamera, die je ins All entsandt wurde, ist auf die 156.000 Sonnen in den Sternbildern Schwan und Leier gerichtet. Innerhalb weniger Monate identifizierte Kepler mehr als 2000 Planetenkandidaten; 74 wurden bisher bestätigt.

© Nasa

Das Teleskop sucht nach Transiten, als nach Helligkeitsschwankungen von Sternen, wenn der Planet seine Sonne umrundet. Das ist jedoch nicht die einzige Methode, um Exolaneten aufzuspürgen. Das Telekskop am European Southern Observatory in Chile sucht wieder nach dem Wackeleffekt, wenn die Schwerkraft des Sterns und die des Planeten aufeinander wirken.

Ferndiagnose, ob Leben möglich ist

Selbst über die Entfernung von Lichtjahren kann man doch einiges über die Eigenschaften von Planeten aussagen: Durch eine Teleskop auf der Erde verfolgen Forscher etwa, wie lange ein Planet zum Umrunden seiner Sonne braucht. Schafft er das in nur drei Tagen, ist er zu nah am Stern und für Leben viel zu heiß. Doch bei einem, mit der Erde vergleichbaren Transit von rund 300 Tage, könnte der Planet sich in der so genannten habitablen Zone befinden

Leben braucht aber noch etwas: eine Atmosphäre. Aufschluss darüber geben Spektralanalysen. Denn jedes Molekül reflektiert oder absorbiert Lichtwellen auf charakteristische Weise. Und so lässt sich messen: Enthält die Atmosphäre um einen fernen Planeten beispielsweise Sauerstoff, Wasserstoff und Methan, wie es auf der Erde der Fall ist?

„Doch die Atmosphäre der jungen Erde war anders zusammengesetzt als sie es heute ist", gibt Lisa Kaltenegger zu bedenken. Die Salzburgerin erstellt mit ihrer Forschungsgruppe am Max Planck Institut für Astronomie in Heidelberg einen Spektralkatalog für verschiedene chemische Zusammensetzungen von potentiellen Atmosphären. Dafür wurde der neue Star am Astrophysikerhimmel heuer mit dem angesehenen Heinz Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. „Es kann auch gut möglich sein, dass auf anderen Planeten Bedingungen herrschen, wie sie hier auf der Erde nur in Schwefelquellen wie im Yellowstone Park vorkommen. Also müssen wir uns auch überlegen, wie die Spektraldaten solcher extreme Atmosphären aussehen könnten."

Auch Helmut Lammer vom Institut für Weltraumforschung an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften befasst sich mit Atmosphären. Die Kepler-Daten der NASA stehen weltweit allen Forscher zur Verfügung. Helmut Lammer und sein Team konzentrierten sich derzeit auf den dichten Planetencluster Kepler 11: Sechs Planeten umkreisen den 2000 Lichtjahre entfernten Stern. Sie bestehen aus Fels und Gas. Flüssiges Wasser ist nicht auszuschließen.

Doch die Ferndiagnostik über Lebensbedingungen hat auch ihre Grenzen. Ein Unsicherheitfaktor: Temperaturen. „Das lässt sich an einem Beispiel in unserem Sonnensystem bildhaft darstellen", meint Helmut Lammer. „Die Erde und die benachbarte Venus sind etwa gleich groß. Von weit weg betrachtet könnte man meinen, auf beiden Planeten herrschen ähnliche Temperaturen." Und das stimmt auch – zumindest zum Teil: In einer Höhe von 100 Kilometern ist es auf beiden Planeten etwa gleich kalt. „Doch auf der Oberfläche kann man den Unterschied nur als Himmel und Hölle bezeichnen." Die durchschnnittliche Oberflächentemperatur der Venus: rund 470 Grad Celsius.

Lesen Sie morgen, im nächsten Teil der Serie, über die neuesten Erkentnisse der Astro-Biologie

- NASA-Rover Curiosity landet auf dem Mars

- Voyager-Sonde am Rand des Sonnensystems

- Bald real: Rohstoff-Gewinnung aus Asteroiden

Kommentare