Red Bull-Mateschitz soll in Start-ups investieren

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

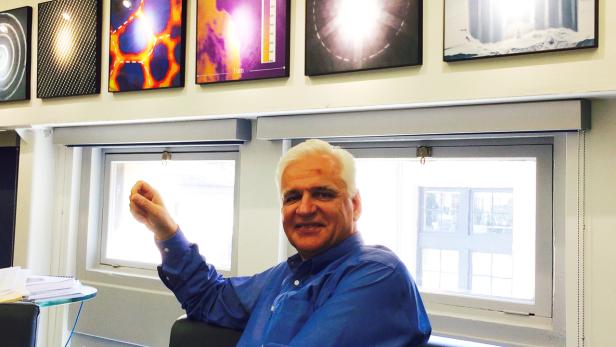

Er ist wohl einer der wichtigsten und erfolgreichsten Österreicher im Silicon Valley – der Physiker Prof. Friedrich Prinz ist an der Stanford University Vorstand "Mechanical Engineering" und forscht auf den Gebieten der Mikro- und Nano-Technologie. Was in seinem Büro sofort auffällt – es gibt fast keine Bücher, eine Wand ist eine elektronisch Tafel und es hängen zahlreiche Bilder an den Wänden – jedes Bild repräsentiert eine Dissertation, jedes stellt ein mit dem Mikroskop aufgenommenes Detail seiner Forschungsarbeiten dar. Seit 20 Jahren wirkt und arbeitet Prinz in Stanford und gilt als einer der renommiertesten Fachleute auf seinem Gebiet – Großkonzerne aus der ganzen Welt, Audi, Intel, Volkswagen, Samsung oder auch Tesla reißen sich um das Wissen des Österreichers. "In Österreich selbst hätte ich nie so erfolgreich sein können", sagt er im futurezone-Interview.

Die perfekte Infrastruktur

„Hier im Silicon Valley stimmen einfach die Voraussetzungen, um wissenschaftlich arbeiten zu können“, sagt Prinz. „Hier forschen die besten Köpfe in perfekten rechtlichen und finanziellen Infrastrukturen. Das hat einen Sog der Intellektuellen erzeugt, die hier einfach gerne arbeiten, egal ob es Wissenschaftler oder junge Entwickler sind, die hier ihr Start-up gründen.“ Wenn eine dieser Komponenten fehlt, wäre das Ergebnis gleich null. In Österreich gebe es zwar eine intellektuelle Infrastruktur, aber es fehlten einerseits rechtliche Rahmenbedingungen. Im Silicon Valley beteiligen sich Rechtsanwälte, etwa Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati an Unternehmen und erhalten dafür Anteile. Prinz: „Die meisten Anwälte in Österreich würden so etwas nie machen.“

Andererseits fehle es in Österreich an den Geldgebern, die Ideen möglich machen und in Start-ups investieren. „Man muss die Reichen in Österreich motivieren, in Start-ups zu investieren. Aber wie es scheint, geben Mateschitz, Wlaschek & Co ihr Geld für etwas Anderes aus. Dabei würden denen einige Millionen Euro pro Jahr nicht einmal abgehen“, mein Prinz. Im Nachsatz: „In Österreich gibt es keine Risikobereitschaft, wir haben eine andere Mentalität und es werden die Philosophie und die Mechanismen nicht verstanden.“ Daher sei es wichtig, den Geist des Silicon Valley zu erleben und nach Österreich zu tragen.

Defizite an den Universitäten

Auch an den heimischen Universitäten seien Defizite festzustellen. „Studenten haben zu wenig Eigeninitiative, auch deshalb, weil viele gar nicht die oft sehr teuren Forschungsgeräte benutzen dürfen“, so Prinz. „Hier im Valley ist das Vertrauen der Professoren in die Studenten viel höher. Auch ich habe Studenten, die auf manchen Geräten mitunter besser und schneller sind als ich.“ Einiges könne aber mit Erfahrung kompensiert werden. Österreichische Universitäten sollten sich ein Beispiel an Stanford nehmen, es gäbe zwar keine Patentlösung, aber Rollenmodelle, nach denen man sich richten könne – das einfache sei das Inspirations-Modell – jüngere Studenten orientieren sich an (erfolgreichen) älteren. In Stanford gibt es das „Office of Technology Licensing“, das Patente vermarktet. „So etwas gibt es meines Wissens an den österreichischen Universitäten nicht, das könnte Geld in die Uni-Kassen bringen und Studenten bzw. Absolventen motivieren, Firmen zu gründen.“ Dieses Prinzip werde in Stanford verfolgt, hier sei der Student König, nirgendwo sonst hätten Absolventen eine derart enorm hohe emotionale Bindung zur Universität wie in Stanford.

Gute Ideen sind gefragt

„Damit das funktioniert, braucht man freilich schlagkräftige Erfindungen, die man weiter lizenzieren kann.“ Und eine gute Idee sei eine, die die Gesellschaft beeinflusst, die die Leute herausfordert, provoziert und die das Denken verändert. Und der Student sollte im Idealfall auch gleich unternehmerisch denken können. Prinz: „So wie Ferdinand Porsche, der war nicht nur ein hervorragender Techniker, sondern ein Prototyp eines perfekten Unternehmers“, sagt Prinz. In Europa habe Kommerzialisierung einen negativen Beigeschmack. „Es ist ja fast so, dass man Geld nicht verdienen, sondern erben muss.“ „Kommerzialisierung ist nicht schmutzig, Leute, die etwas erfinden, sollen raus gehen und etwas aus ihrem Produkt machen.

© Gerald Reischl

Friedrich "Fritz" B. Prinz wurde 1950 in Wien geboren und studierte Physik an der Universität Wien, wo er 1975 promovierte. Anschließend war er Assistent an der Universität Wien und am MIT (Massachusetts Institute of Technology), übersiedelte 1981 ganz in die USA, wo er an der Carnegie Mellon University (in Pittsburgh, Pennsylvania) zunächst Assistenzprofessor wurde und von 1987 bis 1994 als Professor am "Department of Mechanical Engineering" tätig war. 1994 wechselte er an die Stanford-Universität, wo er seit 2007 auch den "Robert-Bosch-Chair" in der "School of Engineering“ am Department of Mechanical Engineering hält. Sein Fokus liegt auf der Mikro- und Nano-Forschung im Energie- und Biologiebereich - er forscht an neuen Materialien und Methoden zur effizienten Umwandlung und Speicherung von Energie. Prof. Dr. Fritz Prinz lebt mit seiner Frau in der Nähe von Palo Alto. Seit 1996 ist er korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und war von 2009 bis 2013 auch Vorsitzender des Forschungskuratoriums der ÖAW. Seit Jahresbeginn 2013 ist Prof. Prinz auch Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Austria-Forums.

Kommentare