Die Traumfabrik der Generation Digital

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Mitte des 19. Jahrhunderts, als bei Sacramento Gold entdeckt wurde, strömten Tausende Zuwanderer nach Kalifornien, um hier ihr Glück als Goldgräber zu versuchen. Damals erhielt die Meerenge, über die dann 90 Jahre später eine Brücke gebaut wurde, den Namen "Golden Gate". Und aus dieser Zeit stammt auch die Bezeichnung „Golden State“.

Auch heute gibt es so etwas wie Goldgräber-Stimmung in Kalifornien, aber es kommen keine Goldschürfer mehr, sondern Programmierer, Entwickler und Start-ups aus der ganzen Welt, die in San Francisco und der Bay Area ihr Glück versuchen. Die einen haben das Ziel, ein Unternehmen zu gründen, das von einem der Großen im Silicon Valley gekauft wird. Die anderen glauben, mit ihrer Idee die Welt verändern zu können.

Mehrheit scheitert

Geschätzte 120.000 Start-ups gibt es derzeit im Silicon Valley, eine genaue Zahl gibt es nicht. Selbst Gené Teare, Content-Direktorin der zum US-Techblog Techcrunch gehörenden Start-up-Datenbank CrunchBase, kann die Zahl nicht wirklich beziffern: „Sie kommen und gehen, täglich entstehen neue, täglich sperren Start-ups wieder zu.“

Pro Tag werden im Silicon Valley im Schnitt 47 neue Start-ups gegründet – 17.000 sind es laut „Silicon Valley Index“ pro Jahr. Im gleichen Zeitraum verschwinden aber etwa 10.000 . Die meisten gehen zugrunde, wenige werden übernommen oder verlagern ihren Firmenstandort weg vom Silicon Valley.

"Ich bin ein Entrepreneur"

Fragt man heute junge Passanten, wie sie einem auf der University Ave in Palo Alto oder auf der Castor Street in Mountain View begegnen, antwortet jeder zweite auf die Frage, was er macht, mit „Ich bin ein Entrepreneur“. Ein Unternehmer, einer, der ein Start-up gegründet hat oder bei einem mit an Bord ist.

Ein digitales Hollywood

Es sind freilich auch viele Studenten darunter, die Universität Stanford hat Palo Alto im vergangenen Jahrhundert bekannt gemacht. Heute ist sie nicht nur eine der renommiertesten Universitäten der Welt, sondern ein Grund, warum es Unternehmen wie Google, Cisco, Yahoo, Netflix oder Tesla gibt.

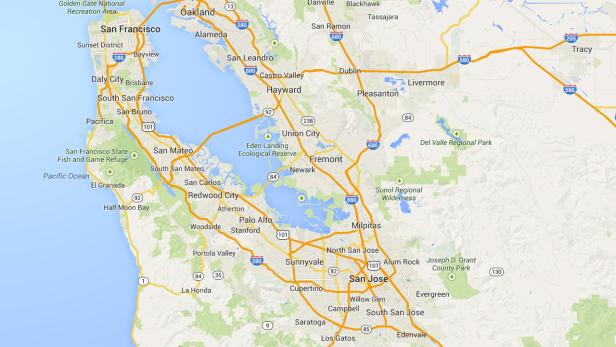

Wenn man durch die Straßen von Palo Alto, Mountain View, San Jose, Redwood City oder Menlo Park, um einige der bekannten IT-Städte im Valley aufzuzählen, spaziert, wird man das Gefühl nicht los, dass – trotz all der Innovation, die förmlich in der Luft liegt – das Silicon Valley Parallelen zu Los Angeles hat. Hier wie da gibt es Träumer, die groß rauskommen wollen. Was Los Angeles für Nachwuchsschauspieler ist, die sich in der Hoffnung, dass sie für Hollywood entdeckt werden, in L.A. niederlassen, ist das Silicon Valley für die Start-ups dieser Welt.

Sequoia Capital, eine der bekanntesten Venture-Capital-Firmen im Silicon Valley, die auch an Google beteiligt war, hat 2011 in Zusammenarbeit mit der Stanford University eine Studie darüber durchführen lassen, wie viele Firmen ihre Wurzeln in Stanford haben. Damals waren es knapp 40.000 Professoren, Absolventen, aber auch Studenten, die ihr Studium nicht beendet hatten, die während oder kurz nach ihrem Studium in Stanford die Idee schlechthin hatten und ein Unternehmen gründeten – das eine mehr, das andere weniger bekannt.

© Gerald Reischl

Der Start-up-Macher

Luis Mejia leitet seit 25 Jahren das „Office of Technology Licensing“ (OTL) in Stanford. Studenten oder Absolventen, die aus einem an der Universität entstandenen und patentierten Produkt ein Unternehmen machen wollen, müssen in seinem Büro vorstellig werden. „Ein Expertenteam entscheidet, ob man ihnen die Lizenz gibt“, so Mejia.

© Gerald Reischl

Obwohl Stanford pro Jahr im Schnitt 500 Patente anmeldet, bilden sich jährlich nur zehn bis 20 Start-ups als Uni-Spin-off. Beim OTL werden Start-up-Pläne genauestens überprüft. „Wenn es Sinn macht und wenn der Business-Plan stimmt, geben wir ihnen einen Lizenzvertrag“, so Mejia, der in der Vergangenheit bereits mehrmals zum Mentor geworden ist. Er erinnert sich genau, wie die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin bei ihm waren. „Sie hatten keinen Plan, also keinen Business-Plan, aber waren von ihrem Produkt überzeugt“, schildert Mejia. Er hat sie wieder nach Hause geschickt, damit sie sich über das „Wie-verdient-man-damit-Geld“ Gedanken machen. Wie man aus der Geschichte weiß, haben sie auf die Worte Mejias gehört und die Lizenz erhalten.

Start-ups müssen für die Lizenz einen Bar-Anteil abliefern und dann jährlich Gebühren zahlen. Meist beteiligt sich die Universität auch mit einem Anteil im „mittleren einstelligen Prozentbereich“ am Unternehmen, also mit etwa fünf Prozent. Sobald das Unternehmen liquide ist, verkauft die Universität ihre Anteile. Im Falle von Google hätte ein Zuwarten zwar gelohnt, „aber das ist unsere Philosophie: Anteile zu verkaufen, sobald es dem Start-up gut geht.“

Spendenmilliarde

Das Stanford-Modell ist jedenfalls eines, das von allen Start-ups, die mit Stanford Verträge abgeschlossen haben, als fair bezeichnet wird. So fair, dass die erfolgreichen Unternehmer, die früher hier studiert haben, die Universität mit Spenden nahezu überhäufen – eine Milliarde Dollar erhält Stanford von Absolventen im Schnitt pro Jahr. Die Spenderliste liest sich wie das Who’s who der Technologie-Branche: Google, Nike, Yahoo und Co spenden aus Dankbarkeit an die Wissensinstitution und als Signal an junge Studenten, sich ebenfalls als Entrepreneurs zu betätigen.

Der unternehmerische Geist wird in Stanford schon seit den 40er-Jahren gelehrt. Bereits 1939 hatten William Hewlett und David Packard ein Unternehmen in einer Garage gegründet, das als HP bekannt wurde. Damals hat der damalige Stanford-Rektor Fredrik Terman, der auch als „Vater des Silicon Valley“ bezeichnet wird, schon Studenten bzw. Absolventen motiviert, eigene Firmen zu gründen. Er hat dafür auch die Start-up/University-Regeln geändert und Absolventen empfohlen, unternehmerisch tätig zu sein und ihr Know-how in Produkte und Services umzuwandeln. Den Professoren riet er, diese Firmen zu beraten und in den Firmenvorständen vertreten zu sein. Er war damals auch recht freigebig, was das geistige Eigentum von Ideen anlangte: Er gab es unter dem Motto, die Uni soll eine Forschungseinrichtung bleiben, einfach ab und meinte, dass die Produkte und Firmen außerhalb der Uni entstehen sollen.

Nichts gibt es geschenkt

Dieser Spirit ist bis heute erhalten geblieben, verschenkt wird das geistige Eigentum allerdings nicht mehr. Aber es wird das Entrepreneurship gelebt, in Kursen und Vorlesungen zu vermitteln versucht. „Creating a Start-up“ nennt sich etwa ein Kurs, der an der Stanford Graduate School of Business (GSB), an der es ein „Center für Entrepreneurial Studies“ gibt, unterrichtet wird. Genau das ist eines der Erfolgskriterien des Silicon Valley – es gibt Vorbilder, die andere motivieren, es ihnen gleich zu tun, es auch zu probieren, auch die Welt verändern zu wollen.

Hier im Silicon Valley spürt man, dass die Menschen die Welt verändern wollen – man darf aber nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern muss eintauchen in die Welt der Innovation. Mit Vertretern aus den verschiedensten Bereichen reden, das Silicon Valley miterleben, hautnah, bei all den Networking-Events dabei sein, vom Pitch bis zum Meet-up, vom Hackathon bis zum Kickstarter-Event.

Wie der Name "Silicon Valley" entstand

Am Anfang war Silizium - die Bezeichnung Silicon Valley prägte der Journalist Don Hoefler, der am 11. Jänner 1971 eine dreiteilige Artikelserie in der damaligen Zeitung „Electronic News“ unter dem Titel „Silicon Valley U.S.A.“ startete. Er wollte die damalige Bedeutung von Silizium (so die deutsche Übersetzung von Silicon) in diesem Teil Kaliforniens, das eigentlich bis dahin als Santa Clara Valley bezeichnet wurde, unterstreichen. Damals war das Santa Clara Valley die Hochburg der Halbleiter-Industrie – es gab 23 Unternehmen, die Halbleiter herstellten. Hoefler starb im Jahr 1986.

Morgen: Die krassen Gegensätze im Silicon Valley – zwischen Reichtum und Demo

Kommentare