Wie "Brain" hochpreisige Medikamente günstiger machen könnte

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

„Brain“ steht in der Wiener Muthgasse. „Alle unsere Geräte haben Namen“, sagt Astrid Dürauer und zeigt auf einen etwa 80 mal 80 Zentimeter großen Metallkasten mit Schläuchen und Röhrchen. Später erfährt man von der Biotechnologin, dass sich darin ein Computer verbirgt.

Hinter dem Spitznamen „Brain“ (englisch Gehirn) stecken mathematische Muster, Algorithmen, Sensoren und eine Datenbank, die alle Signale aufzeichnet. Erfunden wurde der Prototyp von Dürauers Team am Institut für Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (Boku). Er könnte schon bald die Herstellung von Biopharmazeutika revolutionieren, ist die Wissenschafterin überzeugt.

© KURIER-Grafik

Unbekannt

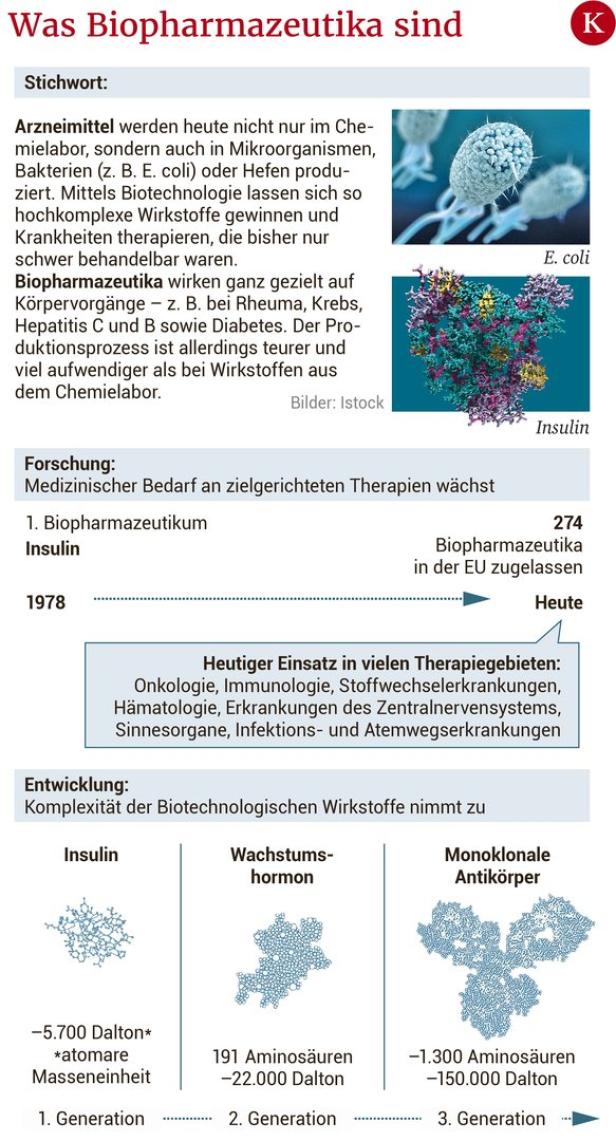

Biopharmazeutika? Glaubt man einer deutschen Umfrage, können nur drei Prozent der Menschen den Begriff korrekt erklären. In Österreich dürfte das nicht viel anders sein. Zeit also für eine Nachhilfestunde in Biotechnologie: „Wir produzieren Wirkstoffe in lebenden Organismen, in bakteriellen oder tierischen Zellkulturen“, erklärt Dürauer. „Die Zellen werden in einem Reaktor platziert und produzieren dort Dinge, die sie normalerweise nicht herstellen. Nehmen Sie nur eine E.-coli-Zelle. Die kann dazu gebracht werden, humanes Insulin zu erzeugen. Das war der erste Wirkstoff, der auf den Markt gekommen ist.“

Wie alles begann

David Goeddel war 27 als ihm der große Wurf gelang. Im September 1978 verkündete das wenige Monate zuvor gegründete US-amerikanische Biotech-Unternehmen Genentech, dass es einer Forschergruppe um den Biochemiker gelungen war, im Labor ein Insulin herzustellen, das mit dem des Menschen vollkommen identisch sei. Bereits vier Jahre später erhielt dieses erste, mit Hilfe von gentechnisch veränderten Mikroorganismen produzierte, Arzneimittel die Zulassung für den US-Markt.

Früher habe man Zellen aus Bauchspeicheldrüsen von Tieren isoliert. „Das war aufwendig und risikoreich, weil die Gefahr der Kontamination bestand. Eventuell vorhandene Viren und Infektionen stellen ein Risiko für den Patienten dar. Was wir jetzt in der Biotechnologie machen, ist Wirkstoffe unter ganz kontrollierten Bedingungen herstellen. Ohne die Gefahr von Infektionen, aber doch in einer Form, wie sie natürlich vorkommen. Wir produzieren so, wie das die menschliche Zelle tun würde.“ Die Boku-Forscherin Dürauer brennt für ihr Fach.

Zeitwaufwand

Diese Herstellung will aber überwacht sein, der Wirkstoff gereinigt werden. Normalerweise gibt es eine Kaskade von Reinigungsschritten, um sicher zustellen, dass all das, was nicht drinnen sein darf, auch wirklich draußen ist.

Zwischen jedem Kontrollgang muss man auf die Ergebnisse warten. „Eine Woche, oder länger“, sagt Projektleiterin Dürauer. Erst dann können die Forscher den nächsten Schritt definieren und weitermachen.

„Brain“ ist da viel cleverer und effizienter.

Hightech-Erfindung mit Spitznamen "Brain"

© Kurier/Jeff Mangione

Jetzt sind wir bei der Innovation, die im Kosmos der Biotechnologen eine Revolution auslösen könnte. Dürauer erklärt: „Wir bekommen die von den Kollegen hergestellte Zellbrühe, in der sich der Wirkstoff befindet. Und der muss jetzt isoliert und aufgereinigt werden. Denn, wenn das Produkt in einer E.-coli-Zelle produziert wird und ich am Ende nur den Wirkstoff haben möchte, müssen die Zellwände, die DNA und die Proteine der Wirtszelle weg“, erklärt sie. „Und damit wir genau das sicherstellen können, haben wir dieses Gerät entwickelt. Statt wie in einem normalen Herstellungsverfahren je eine Woche zu warten, ob alles planmäßig geklappt hat und man den nächsten Schritt angehen kann, sehen wir innerhalb von einer Sekunde, was gerade passiert.“

In der Zellbrühe.

In Echtzeit.

So sei es möglich den besten Teil der Brühe für weitere Produktionsschritte zu selektieren. Selbstverständlich alles vollautomatisch. Motto: Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.

Patent

Und weil das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) den Prototyp gemeinsam mit Industriepartnern ( Boehringer Ingelheim und Novartis) entwickelt hat, wurde das System bereits zum Patent angemeldet. Geht alles gut, sollte „Brain“ helfen, Produktengpässe zu vermeiden und Herstellungskosten von hochpreisigen Medikamenten zu mindern.

Diese Serie erscheint in redaktioneller Unabhängigkeit mit finanzieller Unterstützung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).

Kommentare