Paul Nurse

Nobelpreisträger Nurse: „Briten sind sonst nicht so dämlich“

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

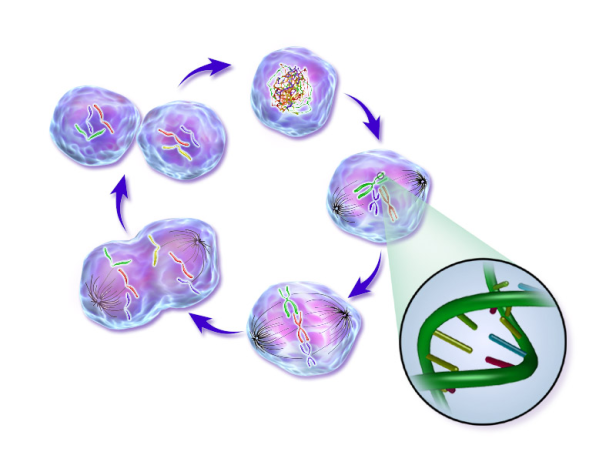

Der britische Biochemiker Paul Nurse hat 2001 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhalten, für seine Forschung zum Vermehrungszyklus von Zellen. Er hat herausgefunden, dass wenige Gene die Abläufe bei der Zellteilung kontrollieren und dass diese Mechanismen in allen lebenden Zellen mehr oder weniger auf dieselbe Art funktionieren. Nurse leitet das Francis Crick Institute in London, wo seine Forschungsgruppe weiter an einem besseren Verständnis des Zellzyklus arbeitet. Diese Forschung könnte in Zukunft helfen, bessere Behandlungen für Krebserkrankungen zu finden. Paul Nurse war im April auf Einladung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Uni Wien zu Gast in Österreich, um seine Arbeit in einem Vortrag zu präsentieren. Die futurezone hat den Spitzenforscher am Rande dieser Veranstaltung zum Interview getroffen.

futurezone: Was ist der Inhalt Ihres Vortrags in

Wien?

Paul Nurse: Wir alle bestehen aus Milliarden und Abermilliarden von Zellen. Mich interessieren die Kontrollmechanismen, die das Wachstum und die Teilung der Zellen bestimmen. Dieser Prozess wird von einer Reihe von Genen reguliert, an deren Entdeckung mein Team beteiligt war. Ich erkläre im Vortrag, wie diese Gene dafür sorgen, dass der Fortpflanzungsprozess, den jede Zelle durchmacht, wenn sie sich teilt, geordnet abläuft.

Wie sind sie das Problem angegangen?

Ich habe ein einfaches Modellsystem gesucht. Deshalb habe ich anfangs mit

Hefezellen gearbeitet. Es hat sich später herausgestellt, dass die Kontrollmechanismen dieselben sind wie in menschlichen Zellen.

© Wikimedia, gemeinfrei

Wie haben Sie das herausgefunden?

Ich kannte das Schlüsselgen in Hefezellen und wollte wissen, ob es eine Entsprechung im Menschen gibt. Das war aber 20 Jahre bevor das Humangenom sequenziert wurde, wir konnten das also nicht direkt prüfen. Wir haben deshalb einfach eine menschliche Genbibliothek in mutierte Hefezellen eingebracht, die nicht teilungsfähig waren. So etwas war zuvor noch nie versucht worden. Es hat überraschenderweise auf Anhieb funktioniert. Wir hatten also Hefezellen, die sich mit Hilfe eines menschlichen Gens vermehrten. So konnten wir zeigen, dass die menschlichen Gene funktional ähnlich oder äquivalent waren, obwohl sie eine andere Struktur aufwiesen.

Gerade in der Biologie stellt sich oft heraus, dass die Komplexität höher ist, als anfangs vermutet. Auch bei Ihrer Arbeit?

Ich habe mit Spalthefe begonnen, dem wohl am besten erforschten Organismus. Sie hat nur etwa 5000 Gene. Wir haben 500 Gene identifiziert, die eine Rolle bei der Fortpflanzung spielen und 25, die den Kontrollmechanismus beeinflussen. Je besser wir die Abläufe verstanden, desto mehr Gene fügten wir zu unseren Modellsystemen hinzu. Das wurde irgendwann aber unbefriedigend, weil ich das Gefühl hatte, dass wir die Prozesse nur noch beschrieben aber nicht wirklich verstanden. Also haben wir den Ansatz umgedreht. Wie begannen, Gene zu löschen und die Kontrollmechanismen wegzunehmen und durch simplere Varianten zu ersetzen. Zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, dass wir eine Menge Gene entfernen konnten, ohne die Funktion zu beeinflussen. So konnten wir uns darauf konzentrieren, wie diese einfachere Genpopulation funktioniert.

Welche Rolle spielen die Fehlerkorrekturmechanismen bei der Zellteilung?

Die Fehlerkorrektur bei Zellen, die sich nicht korrekt teilen, oder deren DNA geschädigt ist, hängt mit den Genen zusammen, die mein Labor entdeckt hat. Wir untersuchen das, indem wir den Zellen Schäden zufügen und schauen, wie sich das auswirkt. Diese Experimente haben gezeigt, dass die Zellen, sofern sie nicht mit großen Dosen Strahlung oder Chemikalien geschädigt werden, auch ohne die Fehlerkorrektur gut zurechtkommen. Ich weiß bis heute nicht genau, was ich davon halten soll. Diese Mechanismen sind offensichtlich wichtig, aber für Zellen unter normalen Laborbedingungen spielen sie anscheinend keine große Rolle. Vielleicht ist das für Hefezellen, die an einem schönen Tag der Sonne ausgesetzt werden anders, aber vielleicht verstehen wir auch etwas grundlegend falsch.

© Wikimedia, CC BY SA 4.0, BruceBlaus

Woran arbeitet Ihr Team derzeit?

Wir hatten ein ziemlich komplexes System, mit sechs oder sieben Enzymen, die verschiedene Teile des Fortpflanzungszyklus einer Zelle steuern. Wir haben das mittlerweile auf ein Enzym reduziert und es funktioniert immer noch perfekt. Wir konzentrieren uns auf dieses Eiweiß und versuchen herauszufinden, wie es funktioniert. Der Schlüsselprozess ist die Phosphorylierung, bei der das Enzym Kinase Phosphate an andere Proteine anhängt und dadurch deren Funktion beeinflusst. Das funktioniert wie ein Schalter innerhalb der Zelle. Eine Zelle wird mit einer sehr niedrigen Kinase-Aktivität geboren. Während des Vermehrungsvorgangs wächst die Aktivität an und erreicht dabei verschiedene Schwellenwerte, die andere Proteine aktivieren oder hemmen. So wird ein geordneter Ablauf garantiert. Das funktioniert allein über das großes Aktivitätsspektrum der Kinase, was vorher niemand für möglich gehalten hätte.

Wo liegt der Ursprung dieses Mechanismus?

Dieses System ist wahrscheinlich 1,5 Milliarden Jahre alt, der Ursprung liegt 20 Mal weiter zurück als das Aussterben der Dinosaurier. Dass es trotzdem ohne Probleme mit artfremden Genen funktioniert, zeigt, wie gut das System erhalten geblieben ist. Was wir im Labor erschaffen haben, ist erstaunlicherweise wohl das System, das die erste Zelle genutzt hat, um sich zu teilen. Diese Gene wurden dann weitergegeben und haben sich weiterentwickelt. Dabei wurde das System komplexer und die Organismen wurden abhängig von dieser Komplexität. Wir haben das System im Labor wieder auf seine ursprüngliche Form reduziert.

Dieses Kontrollsystem ist also universal für alle lebenden Zellen?

Das System, das wir erschaffen haben, ist universal, existiert seltsamerweise heute aber nicht mehr. Es ist der Urahn heutiger Systeme und spiegelt die Verhältnisse vor 1,5 Milliarden Jahren wider. Es existiert nicht mehr, aber wir können es im Labor erschaffen. Durch diese Wiederherstellung können wir die zugrundeliegenden Prinzipien aufdecken, die in modernen Organismen durch die Komplexität verdeckt werden. Darin liegt eine gewisse Ironie.

Wann werden wir dieses System komplett entschlüsselt haben?

Ich glaube, dann liege ich schon im Grab. In 25 Jahren könnten wir ein zufriedenstellendes Verständnis erreicht haben.

Als Laie denkt man bei Anwendungsperspektiven zuerst an Krebs. Ist das schlüssig?

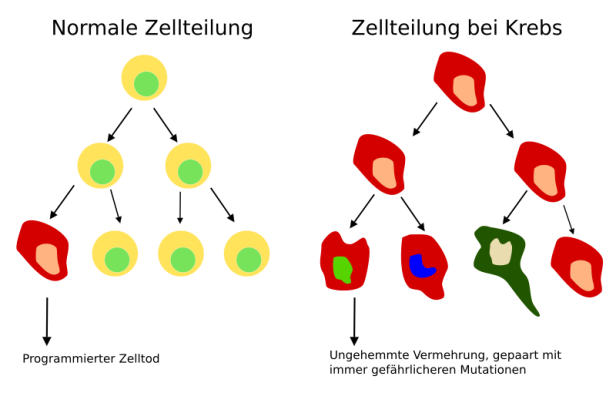

Krebs ist eine Erkrankung, bei der die Zellvermehrung außer Kontrolle gerät- Das bedeutet, dass die Gene, die wir und andere Forscher entdeckt und entschlüsselt haben, aktiviert werden. Für die Therapie eignet sich der Mechanismus aber eher nicht, weil diese Gene die Reproduktion aller Zellen im Körper regeln. Darüber hinaus gibt es noch periphere Systeme, die bei Krebserkrankungen außer Kontrolle geraten. Die können wir aber nicht verstehen, ohne den einfachen Kern zu erforschen. Was meine Gruppe und andere Kollegen beitragen, ist hauptsächlich ein besseres Verständnis für die Funktionsprinzipien. Ohne die zu kennen, können wir die Erweiterungen nicht verstehen. Behandlungsansätze werden auf diese Peripherie abzielen.

© Wikimedia, gemeinfrei

Was muss passieren, damit das klappt?

Wir müssten verstehen, wo die Dinge in der Peripherie der Steuerungsmechanismen schiefgehen und dann dort korrigierend eingreifen. Dazu kann unsere Arbeit beitragen. Aber auch andere Gruppen untersuchen, wie die Zellteilung funktioniert.

Wie zuversichtlich sind Sie?

Ich glaube, das es möglich ist. Wir kennen 300 bis 400 Gene, die Krebs auslösen. Die sitzen hauptsächlich in der Peripherie. Je besser wir die Vorgänge verstehen, desto eher werden wir lernen, sie umzudrehen. Das ist ein langsamer Prozess, aber er schreitet voran. Ich glaube nicht, dass es eine universale Kur für Krebs geben wird. Es wird verschiedene Ansätze geben, die die Situation Schritt für Schritt verbessern werden.

Sind schon Ansätze zu erkennen?

Derzeit herrscht viel Aufregung - vielleicht sogar zu viel - um Ansätze, die das Immunsystem anregen, verschiedene Krebsarten zu bekämpfen. Die Idee gibt es schon seit 30 bis 40 Jahren, aber erst jetzt haben wir die Möglichkeit, sinnvolle Eingriffe vorzunehmen. Das ist sicher die Zukunft. Es geht hier nicht um einen bestimmte Art von Krebs, sondern um einen neuen Ansatz.

Da sind also noch einige Probleme zu lösen. Welche Rolle Spielen Fehlschläge bei solch grundlegender Forschungsarbeit?

Eigentlich besteht meine Arbeit zu 90 Prozent aus Fehlern. Die meisten Menschen sagen trotzdem, ich sei ziemlich erfolgreich. Ein wichtiger Teil meines Jobs ist, ein Hobbypsychiater zu sein und jungen Forschern zu helfen, Rückschläge zu verdauen. Wir beschäftigen uns mit schwierigen Problemen, da ist Scheitern normal. Darüber wird zu selten gesprochen. Kollegen können dabei helfen, Misserfolge wegzustecken, weshalb die Gemeinschaft in einem Labor so wichtig ist. Ich habe deshalb kein Verständnis für die Konkurrenz-Atmosphäre, die in einigen Labors und zwischen Forschungseinrichtungen gefördert wird. Wir sind natürlich stolz auf unsere Arbeit, aber wir sind auch auf andere Forscher angewiesen. Für mich persönlich heißt das, dass ich immer gute Laune haben sollte. Das überlebe ich, indem ich mir am Abend zuhause einen Gin-Tonic gönne.

© Wikimedia, CC BY SA 4.0, Furfur

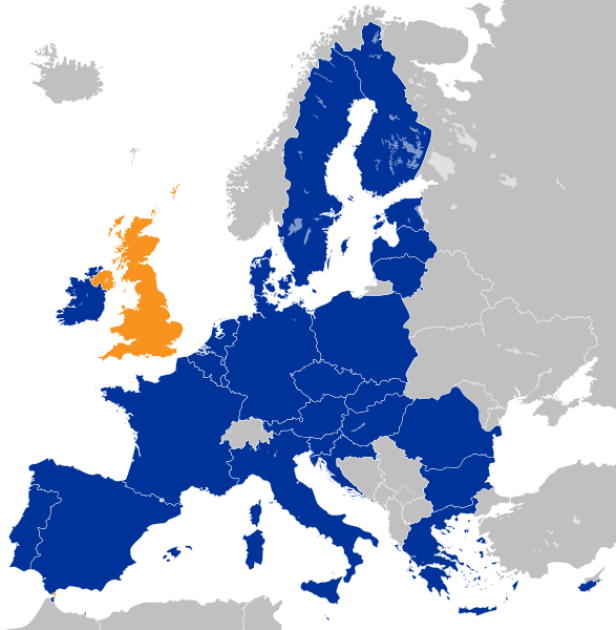

Sie haben im Verlauf ihrer Karriere auch im Ausland geforscht. Wie sehen Sie als britischer Forscher den Brexit?

Man muss wissen, dass 90 Prozent der britischen Forscher den Brexit komplett ablehnen. Wir unterstützen die Zusammenarbeit mit europäischen Kollegen bedingungslos. Der Brexit ist nicht nur eine politische Entscheidung, die

EU zu verlassen, sondern beinhaltet auch eine Abkehr vom Rest der Welt. Das kann nicht gut sein für eine Gesellschaft und ganz sicher nicht für die Wissenschaft, die auf den offenen Austausch von Ideen und Personen angewiesen ist. Ich bezweifle, dass die Regierung das anders sieht. Ob die Verantwortlichen auch den Mut haben, eine Lösung vorzuschlagen, die diese Kooperation weiter ermöglicht, ist aber zweifelhaft. Die Situation ist schwierig, weil die EU-Politiker nicht wollen, dass weitere Länder austreten. Sie können es uns nicht zu einfach machen, das ist politisch klar.

Bleibt Großbritannien ein guter Ort für Forscher?

Großbritannien bleibt ein guter Arbeitsplatz für Wissenschaftler. Mein Institut hat bisher keine Schäden durch den

Brexit erlitten. Von 1300 bis 1400 Bewerbungen für unsere 30 Stellen kommen etwa 50 Prozent aus Kontinentaleuropa, das sind 500 bis 700 Bewerber. Da mache ich mir im Moment keine Sorgen. Ich denke aber, dass andere Forschungseinrichtungen und Universitäten bereits leiden. In Zukunft könnte sich die Situation auch für uns ändern.

Das heißt es gibt einen Konflikt zwischen Wissenschaft und Politik?

Eine Mehrheit unserer Politiker ist eigentlich gegen den Brexit. Trotzdem respektieren die Politiker - und das ist auf eine gewisse Art löblich - eine lächerliche demokratische Entscheidung. Wer sonst würde eine so weitreichende Verfassungsänderung auf Basis einer einfachen Mehrheit einleiten? Das ist verrückt. Bei genauerer Betrachtung wird es noch schlimmer: Theresa May, die gegen den Brexit ist, steht einer konservativen Regierungspartei vor, in der nur eine signifikante Minderheit den Brexit unterstützt. Gleichzeitig haben wir einen Oppositionsführer, der eigentlich für den Brexit war, jetzt aber eine Partei anführt, die mehrheitlich dagegen ist. Die Briten sind normalerweise nicht so dämlich, aber derzeit stellen wir uns wirklich ungeschickt an.

Wo liegen die Ursachen?

Der Brexit ist ein Fehler, der von der Angst vor Migration und vor einem Exodus in Afrika und Nahost befördert wird, also von Dingen, die uns im Vergleich mit anderen EU-Ländern bisher kaum betroffen haben. Es ist eine Angst vor der Zukunft, die besonders bei Brexit-Befürwortern aufzutreten scheint.

Sehen Sie eine Chance, dass Großbritannien doch noch in der EU verbleibt?

Wenn die öffentliche Meinung auf über 60 Prozent Brexit-Ablehnung umschwenken würde, könnten wir einen Ausweg finden. Wenn sich abzeichnet, dass der Brexit politisch unmöglich umsetzbar ist, würde die EU uns wohl zurücknehmen. Die Frage ist also, ob unsere Regierung das komplett versemmelt. Ich vermute schon, weil es extrem schwierig ist. So weit sind wir aber noch nicht, auch weil die Zeitungen von Brexit-Befürwortern dominiert werden. Es ist schwer zu sagen, was passieren wird, weil die praktische Umsetzung der Entscheidung kompliziert ist. Das hätte aber selbst ein Siebenjähriger vorhersehen können. Die Wirtschaft wird leiden und dann werden wir versuchen, möglichst eng mit der EU zusammenzuarbeiten. Das wird sein, wie Steuern zu zahlen, ohne politische Repräsentation zu haben. Wenn die Briten keine Einsicht zeigen, werden wir darauf hoffen müssen, dass unsere europäischen Partner uns unseren Unsinn nachsehen.

Kommentare