Der digitale Schmäh

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Wir befinden uns, habe ich mir sagen lassen, im Kommunikationszeitalter. Der Weg durch jenes ist gepflastert mit der zugehörigen Kommunikationstechnologie, die alles kann, nur eines nicht: kommunizieren. Dafür sind wir selbst zuständig. Manchmal ist das vergnüglich, denn Maschinen können keinen Schmäh reissen und schon gar nicht die leiseren Methoden des Lustigen bedienen, nehmen wir nur einmal das Lakonische oder die Ironie. Der ganze Formenreichtum ist überaus hilfreich, wenn man durch Maschinen hindurch kommuniziert. Und gegenwärtig gibt es kaum noch etwas anderes.

Man kann die Entwicklung mit dem Öffnen und Schließen einer Blüte vergleichen. Es ist ein Bild. Früher, wenn man in einer Runde beisammen saß und die Leute sich entspannt zurücklehnten oder vor Lachen nach hinten kippten, weil einer etwas Komisches von sich gegeben hat, wirkte das wie eine riesige Blüte aus menschlichen Blütenblättern, die sich öffnet. Heute holt, sowie sich eine Runde gebildet hat, jeder als erstes sein Smartphone aus der Jackentasche, versenkt sich in die über das Display gehauchten Geschehnisse, und es sieht aus, als würde eine große Blüte aus menschlichen Blütenblättern sich nach innen neigen und schließen zur Nacht.

Maschinen haben Vorrang

Der Gerechtigkeit halber muß man sagen, dass der Vorrang von Kommunikation durch Maschinen nichts Neues ist, höchstens das Ausmaß, das er angenommen hat. Wo Kommunikation technisch transportiert wird, scheint schon länger eine geheimnisvolle Zunahme an Wert stattzufinden. Das apparativ Mitgeteilte bekommt eine Art Blaulicht aufgesetzt. Wer in einer Schlange vor einem Schalter steht, kann sich jederzeit davon überzeugen, dass der Beamte dahinter, wenn es klingelt, sofort das Telefon abnehmen wird, wie lange auch immer die Schlange sein mag. Würde man sich vordrängeln und ihm einen Euro hinlegen, um sofort dranzukommen, man würde belächelt. Aber ich schweife ab.

Bei der Kommunikation mit Maschinenhilfe, speziell der Onlineplauderei in Chats, Foren und Blogkommentarkellern, ist es oft ganz angenehm, wenn man sich nicht kennt. Es macht den Austausch ungezwungen. Begegnet man einander öfter am Bildschirm, wird man dann aber doch neugierig, wen man da eigentlich vor sich hat. Nun ist die Ausdrucksbandbreite online sehr eingeschränkt – keine Handschrift, stattdessen ein Standard-Bildschirmzeichensatz, keine Körpersprache (Bildtelefon-Hangouts sind eher exotisch), keine Stimme, keine Untertöne.

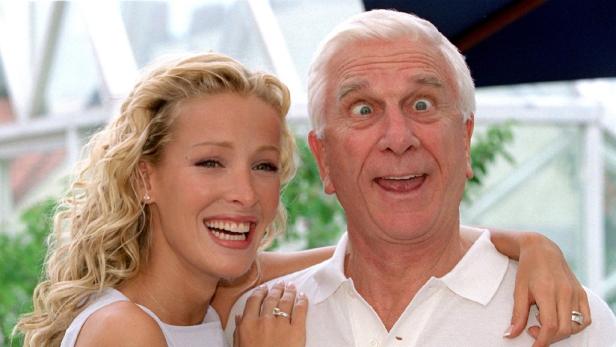

© APA

Turing-Test

Wer sitzt mir da gegenüber? In den 50er Jahren hat der Informatikpionier Alan Turing einen Test vorgeschlagen, der seither nach ihm benannt ist: Mit dem Turing-Test soll festgestellt werden, ob man sich mit einer intelligenten Maschine unterhält oder mit einem Menschen. Mein Turing-Test: Ich sehe mir an, wie Derdiedas auf der anderen Seite auf Ironie reagiert. Vor dieser Spezialform des Vieldeutigen gehen auch Algorithmen, mit denen sich Schachweltmeister besiegen lassen, in die Knie. Auch für Forscher, die sich mit sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) befassen, scheint das Humoroide besonders attraktiv zu sein. „Das Traumziel der KI wäre erreicht", sagt Professor Wolfgang Wahlster, Direktor des Deutschen KI-Forschungszentrums in Saarbrücken, „wenn ein Computer einen Stummfilm mit Buster Keaton sieht und an den richtigen Stellen lacht." Aber das schaffen ja nicht einmal Menschen so richtig.

Wie wir alle noch aus dem Sozialnetzeunterricht in der Schule wissen, kann man bei Google+ seine Freunde, also Leute, die man überhaupt nicht kennt, nach Kreisen sortieren. Plötzlich: eine spontane Eingebung. Es befällt mich das unbezähmbare Bedürfnis, meinen „Status“ zu „aktualisieren“ (wie man eine gewöhnliche Äußerung dort nennt): „Habe meinen Krisen jetzt 55 Milliarden hinzugefügt.“ Dann fragt jemand im Kommentarfeld: „Krisen?“ – und ich sehe, dass sich nicht ganz hindurchkommuniziert hat, dass das fehlende e einen komischen Effekt erzeugen soll.

Aber was tun, wenn man sich absichtlich verschreibt ("Sie bürstet sich damit, die schärfste Frisur zu haben"), an einem oder mehreren Buchstaben dreht ("Autisten unter der Zirkuskuppel", "Menschen, Tiere, Abstraktionen!") oder einfach ein bißchen herumspielt ("Alice Schwarzer düpiert: größter Onlinehändler heißt Emmasohn"), um der Sprache tweet- und statusmeldungsgerecht verdichtete Momente abzugewinnen, die Feinmechanik des Eingriffs jedoch von manchem nicht wahrgenommen werden möchte? Das tiefe Tal durchschreiten und eine Witzerklärung nachreichen? Manchmal mache ich sogar das, obwohl Humorlosigkeit ja eher ein gefürchtetes Menschenrecht ist. Heiterkeit darf nie hochmütig sein; böse und scharf, aber nicht arrogant („Wissen Sie, was ein Konto ist?... Also, das ist eine Bankangelegenheit. Das kann ich Ihnen als Laien nicht erklären.“)

Humor im Simulator trainieren

Humor hat mit Dingen zu tun, an denen jede spracherkennende, künstlich intelligente Maschine scheitert, und das womöglich grundlegend - also so, dass sie ihr Ziel niemals erreichen wird. Weil sie zu viel über die Welt wissen müsste, um das Mückenspiel an vielschichtigen Bedeutungen und Anspielungen zu erfassen, das erst in seiner schwebeleichten Gesamtheit einen heiteren Augenblick erzeugt. Vergnügtes Dichten - vor allem im Netz - ist ein bisschen wie Judo, wo es gleichfalls darum geht, mit geringstnötigem Kraftaufwand eine Wirkung hervorzurufen, die das Gegenüber möglichst umhaut.

Immerhin kann man das Witzigsein inzwischen sozusagen im Simulator trainieren. Der kalifornische KI-Experte Ken Goldberg arbeitet seit zehn Jahren an einem Programm, das Witze zu filtern und zu personalisieren versucht. Goldberg hat sich zu oft über schlechte Witze geärgert, die ihm per E-Mail geschickt worden waren. Sein Programm "Jester", inzwischen in der Version 4.0 tätig, ist eine Art Pointen-Geigerzähler. Das Programm versucht Witze zu erkennen, die dem persönlichen Geschmack entsprechen, indem man erst einmal eine Reihe von Test-Jokes bewerten muß.

Einen Fehler sollte man übrigens auf keinen Fall machen, nämlich Humor mit Spaß zu verwechseln. Spaß ist eine Sonderform der Verzweiflung; Langeweile, die nicht ruhig sitzen kann. Humor dagegen ist, wenn man die Hyperlinks auch dort erkennt, wo sie gar nicht markiert sind und eigentlich auch gar nicht funktionieren können – und plötzlich ist eine unerwartete Verbindung hergestellt, ein überraschender Zusammenhang, und ein kleiner Überschwang zeigt sich, ein kleines Zuviel an Energie, das den Maschinen zeigt, wer der Souverän ist.

Peter Glaser, 1957 als Bleistift in Graz geboren, wo die hochwertigen Schriftsteller für den Export hergestellt werden. Lebt als Schreibprogramm in Berlin und begleitet seit 30 Jahren die Entwicklung der digitalen Welt. Ehrenmitglied des Chaos Computer Clubs, Träger des Ingeborg Bachmann-Preises und Blogger. Für die futurezone schreibt er jeden Samstag eine Kolumne.

Kommentare