Speicher in Rechenzentren könnten zukünftig durch Molekularspeicher abgelöst werden (Symbolbild)

Molekularspeicher lässt Daten mehrere Jahrhunderte überleben

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Nichts hält ewig, auch in der digitalen Welt nicht. Wer heute einen alten Computer nach mehr als zehn Jahren anwirft, findet oftmals eine defekte Festplatte vor. Und auch alte Disketten, CDs und USB-Sticks enthalten in vielen Fällen nicht mehr das, was noch auf dem Etikett steht. Während das für Privatpersonen meist nicht mehr als ein Ärgernis ist, stehen für die Wissenschaft und große Konzerne viel auf dem Spiel. Der Aufwand, der in Datenzentren betrieben wird, um Datenverlust zu verhindern, ist gewaltig.

Festplatten müssen regelmäßig gekühlt und in Betrieb gehalten werden, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren. Und auch bewährte Datenspeicher wie Magnetbänder müssen aus Sicherheitsgründen in regelmäßigen Abständen kopiert werden, was erhebliche Kosten verursacht. Ein Forschungsteam der US-Universität Harvard hat nun eine neue Speichermethode entwickelt, die langfristiges Speichern ohne Energiezufuhr ermöglichen soll. Die Informationen werden nicht etwa auf Magnetscheiben (Festplatte), Halbleitern (SSD) oder optischen Datenträgern (DVD/Blu-Ray) gespeichert, sondern mithilfe von organischen Molekülen.

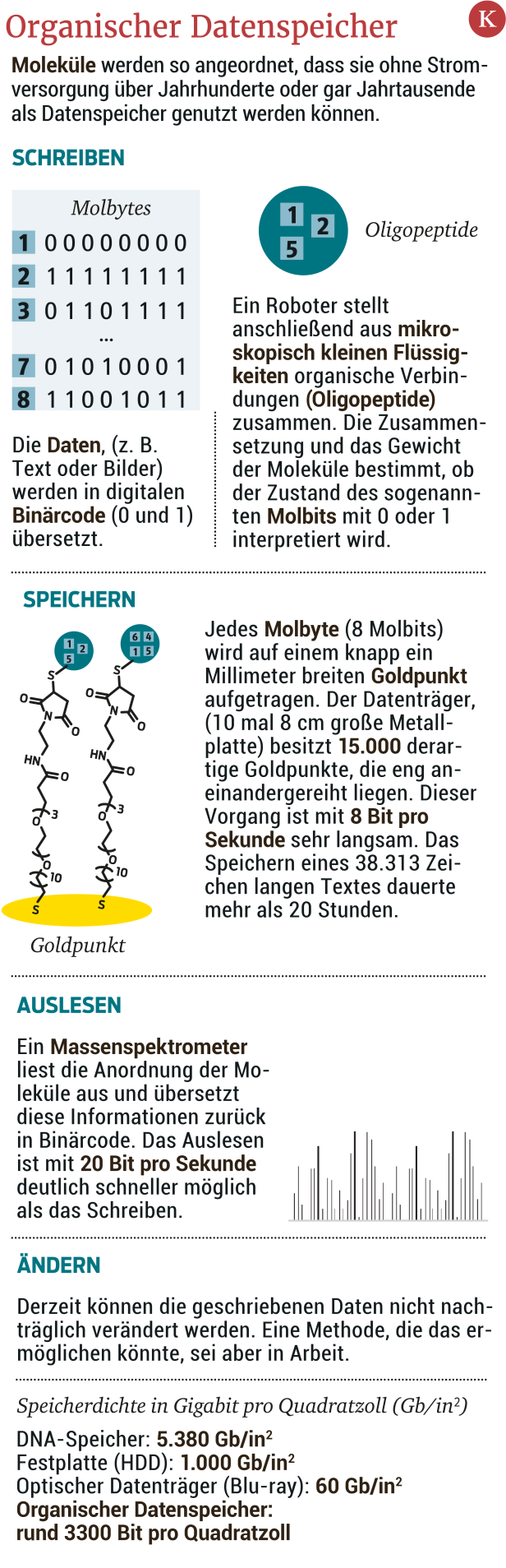

© KURIER/Manuela Eber

Der Vorteil gegenüber Magnetbändern, Festplatten und Co.: Organische Moleküle sind deutlich beständiger und erfordern keinerlei Energie, um Daten aufzubewahren. Die Forscher selbst gehen davon aus, dass man so Daten über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende aufbewahren könnte. “Wir wissen natürlich nicht sicher, wie lange diese Moleküle halten werden, weil wir sie gerade erst entwickelt haben”, schränkt Michael Fink, einer der beteiligten Forscher, die Prognose ein. “Was man aber sehr wohl weiß ist, dass gewisse Moleküle für tausende, zehntausende und sogar hunderttausende Jahre halten”, so der Österreicher. damit würde man bestehende Lösungen, wie Magnetbänder, bei der Lebensdauer wohl übertreffen.

Michael Fink

© Michael Fink

Das Konzept, das Anfang Mai in der Fachzeitschrift ACS Central Science veröffentlicht wurde, bedient sich vieler bekannter Grundlagen der Informatik, kombiniert diese aber mit Werkzeugen der analytischen Chemie. Informationen, beispielsweise Text oder ein Bild, werden in Binärcode übersetzt. Diese stellen die Information in der Form von Null und Eins dar.

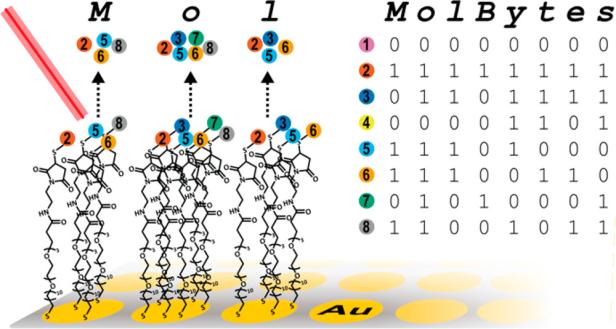

Doch statt die einzelnen Bits über eine elektrische Ladung oder einen magnetisierten Bereich abzubilden, greift man auf organische Moleküle zurück. Die Forscher haben eine Bibliothek von 32 Molekülen zusammengestellt, denen jeweils ein eindeutiger Zustand zugewiesen wurde. Da die Moleküle nach ihrer Masse erfasst werden, nennen die Forscher diese Art der Codierung “MolBits”.

© Michael Fink

Die Gemische werden von einem Laborroboter aus mikroskopisch kleinen Tropfen zusammengestellt und anschließend auf kleinen Goldpunkten aufgetragen. “Man kann sich das Ganze ähnlich zu einem Tintenstrahldrucker vorstellen, der auch sehr kleine Tropfen organischer Moleküle erzeugt. Beim Drucker beinhalten diese eben Farbstoffe”, erklärt Fink. Die Forscher haben, um die Machbarkeit des Konzepts zu überprüfen, eine zehn mal acht Zentimeter große Metallplatte mit 1536 derartigen Goldpunkten übersät.

“Wir sehen diese Ausführung von unserem Konzept aber sicher nicht als das marktreife Produkt”, so Fink. Sowohl Form als auch Material können variieren, solange ein Träger das Molekülgemisch an die Oberfläche bindet, sodass dieses nicht abgewaschen oder sich mit den anderen Gemischen verbinden kann. Die Datenspeicher lassen sich genauso lagern wie Festplatten, Magnetbänder oder Bücher - mögliche Einschränkungen hängen von den verwendeten Molekülen ab, so Fink.

Nicht für Smartphones und PCs

Dennoch dürfte man die organischen Speicher wohl auf absehbare Zeit nicht in Computern, Laptops oder Smartphones finden. “Wir sehen diese Technologie zumindest derzeit nicht als direkten Konkurrenten zu bestehenden Technologien, wie wir sie in unseren Handys haben, schon allein wegen der Geschwindigkeit und Speicherdichte.” Denn während moderne Halbleiter-Speicher und Festplatten mehrere Terabyte auf der Fläche einer Visitenkarte unterbringen, kann die von den Forschern entwickelte Metallplatte mit Goldpunkten lediglich 64 Byte pro Quadratzentimeter speichern. Damit weisen selbst gewöhnliche Festplatten eine um den Faktor 300.000 höhere Speicherdichte auf.

Einmal beschrieben können die Daten zudem nicht mehr verändert werden. Das verhindert einerseits Manipulation, erschwert aber auch die Wiederverwendung des Datenträgers. Laut Fink wäre das spätere Bearbeiten der Daten denkbar, biete aber in Anbetracht der geplanten Einsatzgebiete kaum Vorteile. Derzeit ist der Speicher als sogenannter WORM-Speicher (Write Once, Read Many - einmal schreiben, oft lesen) konzipiert, wie er vor allem in Datenarchiven zum Einsatz kommt. “Das trifft auf jedes Bild, Umweltdaten, historische Daten aus der Umgebung, die man nachträglich analysieren möchte und auch Satellitenbilder zu.”

Die Lese- und Schreibgeschwindigkeit fällt derzeit noch relativ gering aus. Im Zuge des Versuchs schrieb der Laborroboter Daten mit acht Bit pro Sekunde, das Auslesen über ein Massenspektrometer gelang mit 20 Bit pro Sekunde. Das Schreiben eines 38.313 Zeichen langen Textes dauerte knapp 20 Stunden - eine moderne Festplatte wäre damit im Bruchteil einer Sekunde fertig. Fink ist jedoch zuversichtlich, dass man diese Einschränkungen mit neuen Technologien, beispielsweise schnelleren Robotern, überwinden wird. Zudem sei Geschwindigkeit in jenen Branchen, in denen derartiger Langzeitspeicher gefragt ist, nicht so wesentlich. “In Anwendungen, wie man sie im Smartphone oder Computer hat, möchte man schnell und oft Daten überspeichern, abrufen und verändern können. Das ist eine komplett andere Frage- und Aufgabenstellung als das Thema, das wir behandeln”, so Fink.

Jagd nach Magnetbändern

“Unsere Technologie zielt eher auf große Cloud-Datenspeicher ab, wie sie von Google oder Amazon betrieben werden, wo nicht Gigabyte oder Terabyte gespeichert werden, sondern Petabyte und mehr.” Zum Vergleich: Ein Petabyte sind eine Million Gigabyte. Allein der Teilchenbeschleuniger LHC des Europäischen Kernforschungszentrums CERN generierte bislang mehr als 200 Petabyte an Daten. Internet-Konzerne wie Google und Facebook lagern nochmals größere Berge an Informationen.

Dort kommen als Langzeitspeicher meist noch Magnetbänder zum Einsatz, die in den vergangenen Jahrzehnten konsequent weiterentwickelt wurden. Zumindest finanziell könne man dem bewährten Speichermedium schon bald die Stirn bieten, erwartet Fink. “Wir schätzen, dass nach einer entsprechenden technologischen Entwicklung die Kosten des Speicherns und des Materials ungefähr auf der gleichen Höhe liegen werden.” Bei der Speicherdichte und Geschwindigkeit müsste man sich aber um den Faktor eine Million verbessern, um das gleiche Niveau zu erreichen.

Nun wolle man das Konzept weiterentwickeln und überprüfen, ob andere Technologien aus der analytischen Chemie sowie andere Molekül-Bibliotheken Vorteile bieten könnten. Ob die Technologie auch Interesse von großen Konzernen auf sich gezogen habe, wollte Fink nicht verraten. Die Technologie entstand im Rahmen eines Forschungsprojektes von DARPA, der Forschungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums. “Die Ergebnisse von DARPA kennt jeder. Daraus gingen Dinge wie GPS und das Internet hervor”, sagt Fink. Das Harvard-Team begann im Jänner 2018 mit seiner Arbeit, die Finanzierung sei noch bis Ende 2020 gewährleistet.

Fink, der dank des Erwin-Schrödinger-Stipendiums im Sommer 2015 nach Harvard kam, will vorerst an der US-Eliteuniversität bleiben. “Ohne dieses Stipendium wäre ich wohl auch nicht Teil dieses Projekts”, sagt Fink, der derzeit an der Chemie-Fakultät als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig ist.

Besser als DNA-Speicher

Eine andere Form von organischem Datenspeicher, die bereits seit längerer Zeit erforscht wird, ist der sogenannte DNA-Speicher. Dabei werden die Genbausteine als Datenspeicher genutzt, wodurch eine extrem hohe Speicherdichte möglich wird. Mithilfe geschickter Komprimierung konnten Forscher bereits eine theoretische Speicherdichte von 215.000 Terabyte pro Gramm DNA erreichen. Doch die Technologie ist trotz des großen Potenzials noch weit von der Alltagstauglichkeit entfernt.

“DNA muss für jede Nachricht, die man abspeichern möchte, ein neues Molekül synthetisieren”, so Fink. “Das ist im Vergleich zum Ändern elektronischer Zustände wie in einem normalen Computer, oder dem Mischen von Molekülen, wie in unserem Fall, extrem langsam.” Derzeit erreiche man lediglich Geschwindigkeiten von einem Tausendstel Byte pro Sekunde oder weniger. Zudem seien die Kosten für das Sequenzieren (Lesen) der DNA zwar in den vergangenen Jahren erheblich gesunken, für das Synthetisieren (Schreiben) hingegen nicht. Mit zehn Cent pro Basenpaar ist das Synthetisieren aber nach wie vor zu hoch für den Alltagseinsatz. “Wenn man bedenkt, dass man pro Basenpaar zwei Bit speichern kann, sind das sehr teure Bits.”

Kommentare