Face-MOC: Das Gesicht als Ausweis

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

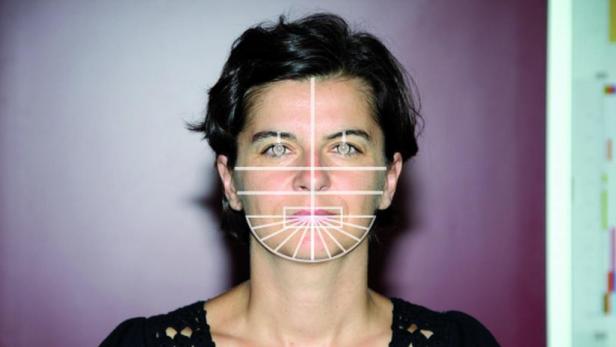

Steckt man in Zukunft seine Chipkarte etwa in den Bankomat, reicht ein Lächeln, um Geld zu beheben, oder aber das Gesicht dient neben dem Code als „zweite Säule“ der Sicherheit. An der FH St. Pölten hat man die letzten zwei Jahre lang an einem Verfahren namens Face-MOC zur biometrischen Authentifizierung per Gesicht gearbeitet. Dabei wird ein Personenfoto auf einem Chip gespeichert und mit einem jeweils aktuellen Kamerabild abgeglichen.

Andere Ansätze, wie beispielsweise die Erkennung über den Fingerabdruck, sind in der Gesellschaft im alltäglichen Einsatz weniger akzeptiert. Obwohl sie teils bessere Ergebnisse liefern würden, wurden sie von den Forschern aus diesen Gründen nicht verfolgt. Das Gesicht stellte sie allerdings vor neue Herausforderungen. „Im Gegensatz zu einem Fingerabdruck gibt es im Gesicht kaum feine Linien. Es gibt viele große Flächen mit weniger aussagekräftigen Informationen. Sehr viele Personen haben etwa den gleichen Augenabstand, sehen sonst aber völlig unterschiedlich aus“, erklärt Ernst Piller, Projektleiter und Institutsleiter für IT Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten.

Datenmenge als ProblemDiese großen Flächen verursachen daher in Folge mehr Datenmengen als ein Fingerabdruck. Datenmengen, die auf maximal 20 bis 30 KB komprimiert werden müssen, um auf einen gängigen Chip zu passen. „Auf der Chipkarte landen dann nur noch die Infos, die für einen Vergleich sinnvoll sind“, so Piller. Dazu werden gewisse Merkmale extrahiert, die vom Gesicht wesentlich sind. „Die Ergebnisse sind nicht gigantisch, aber halbwegs zufriedenstellend“, erklärt Piller.

So würde der Mensch, dessen Foto sich auf der Chipkarte befindet, auch erkannt, wenn er die Brille wechselt, einen Drei-Tage-Bart hat, einen Kater hat, geschminkt ist oder die Lichtverhältnisse schlecht sind. „Der Mensch hat ja auch Veränderungsmöglichkeiten“, gibt Piller zu bedenken. „Wir haben mit unserem Verfahren eine relativ gute Stabilität erreicht, so dass die eigene Veränderung erkannt wird.“

Speicherung ausschließlich auf dem ChipAll diese Probleme würden sich nicht stellen, wenn man die Daten zentral speichern würde. Dann könnte man die Fotos auch in großer Auflösung belassen. Doch die IT-Sicherheitsforscher lehnen dies mit ihrem Matchin-on-Chip-Verfahren aus Datenschutzgründen klar ab. „Die persönlichen Daten werden bei unserem Verfahren ausschließlich auf dem Chip gespeichert. Man trägt das Bild daher immer selbst mit sich herum. Dadurch ist ein Schutz vor Datenmissbrauch gegeben“, erklärt Piller.

Spezialtechnologien sind für das Verfahren keine notwendig, dadurch wird es auch wesentlich billiger. „Man braucht nur eine handelsübliche, billige Kamera um 20 bis 30 Euro“, so Piller. „Auch wir haben unsere Tests mit einer solchen durchgeführt.“ Die Software, die das Bild generiert, das auf der Chipkarte gespeichert wird, ist nach zwei Jahren Forschungsarbeit bereits fertig. Derzeit wird das Verfahren bereits bei einer Wiener IT-Firma namens cryptas eingesetzt, um sich ins firmeninterne PC-System einzuloggen. Erst nach erfolgreicher Gesichtserkennung werden die Daten auf dem PC zum Arbeiten freigegeben.

Für Bankomatkarten oder eCardsNeben einer Authentifizierung am PC eignet sich das System jedoch auch zum Einsatz bei Bankomatkarten oder der ecard. „Bei der Bankomatkarte könnte man es als zweiten Schutzmechanismus einführen, es soll nicht den herkömmlichen PIN-Code ersetzen“, so Piller. Bei der ecard könnte eine Gesichtsauthentifizierung per Chip dazu dienen, Missbrauchsfälle zu reduzieren. Dies würde kaum Mehrkosten verursachen, so Piller. Diese Einsatzgebiete sind jedoch noch Zukunftsmusik. „Man müsste hier erst die Infrastruktur anpassen, zudem sind politische Beschlüsse notwendig“, meint Piller. Der Weg dafür ist – zumindest auf technologischer Ebene - geebnet.

Steckt man in Zukunft seine Chipkarte etwa in den Bankomat, reicht ein Lächeln, um Geld zu beheben, oder aber das Gesicht dient neben dem Code als „zweite Säule“ der Sicherheit. An der FH St. Pölten hat man die letzten zwei Jahre lang an einem Verfahren zur biometrischen Authentifizierung per Gesicht gearbeitet. Dabei wird ein Personenfoto auf einem Chip gespeichert und mit einem jeweils aktuellen Kamerabild abgeglichen.

Andere Ansätze, wie beispielsweise die Erkennung über den Fingerabdruck, sind in der Gesellschaft im alltäglichen Einsatz weniger akzeptiert. Obwohl sie bessere Ergebnisse liefern würden, wurden sie von den Forschern nicht verfolgt. Das Gesicht stellte sie allerdings vor neue Herausforderungen. „Im Gegensatz zu einem Fingerabdruck gibt es im Gesicht kaum feine Linien. Es gibt viele große Flächen mit weniger aussagekräftigen Informationen. Sehr viele Personen haben etwa den gleichen Augenabstand, sehen sonst aber völlig unterschiedlich aus“, erklärt Ernst Piller, Projektleiter und Institutsleiter für IT Sicherheitsforschung an der FH St. Pölten.

Diese großen Flächen verursachen daher in Folge mehr Datenmengen als ein Fingerabdruck. Datenmengen, die auf maximal 20 bis 30 KB komprimiert werden müssen, um auf einen gängigen Chip zu passen. „Auf der Chipkarte landen dann nur noch die Infos, die für einen Vergleich sinnvoll sind“, so Piller. Dazu werden gewisse Merkmale extrahiert, die vom Gesicht wesentlich sind. „Die Ergebnisse sind nicht gigantisch, aber halbwegs zufriedenstellend“, erklärt Piller.

So würde der Mensch, dessen Foto sich auf der Chipkarte befindet, auch erkannt, wenn er die Brille wechselt, einen Drei-Tage-Bart hat, einen Kater hat, geschminkt ist oder die Lichtverhältnisse schlecht sind. „Der Mensch hat ja auch Veränderungsmöglichkeiten“, gibt Piller zu bedenken. „Wir haben mit unserem Verfahren eine relativ gute Stabilität erreicht, dass die eigene Veränderung erkannt wird.“

All diese Probleme würden sich nicht stellen, wenn man die Daten zentral speichern würde. Dann könnte man die Fotos auch in großer Auflösung belassen. Doch die IT-Sicherheitsforscher lehnen dies mit ihrem Matchin-on-Chip-Verfahren klar ab. „Die persönlichen Daten werden bei unserem Verfahren ausschließlich auf dem Chip gespeichert. Man trägt das Bild daher immer selbst mit sich herum. Dadurch ist ein Schutz vor Datenmissbrauch gegeben“, erklärt Piller.

Spezialtechnologien sind für das Verfahren keine notwendig, dadurch wird es auch wesentlich billiger. „Man braucht nur eine handelsübliche, billige Kamera um 20 bis 30 Euro“, so Piller. „Auch wir haben unsere Tests mit einer solchen durchgeführt.“ Die Software, die das Bild generiert, das auf der Chipkarte gespeichert wird, ist nach zwei Jahren Forschungsarbeit bereits fertig. Derzeit wird das Verfahren bereits bei einer Wiener IT-Firma namens cryptas eingesetzt, um sich ins firmeninterne PC-System einzuloggen. Erst nach erfolgreicher Gesichtserkennung werden die Daten auf dem PC zum Arbeiten freigegeben.

Neben einer Authentifizierung am PC eignet sich das System jedoch auch zum Einsatz bei Bankomatkarten oder der ecard. „Bei der Bankomatkarte könnte man es als zweiten Schutzmechanismus einführen, es soll nicht den herkömmlichen PIN-Code ersetzen“, so Piller. Bei der ecard könnte eine Gesichtsauthentifizierung per Chip dazu dienen, Missbrauchsfälle zu reduzieren. Dies würde kaum Mehrkosten verursachen, so Piller. Diese Einsatzgebiete sind jedoch noch Zukunftsmusik. „Man müsste hier erst die Infrastruktur anpassen, zudem sind politische Beschlüsse notwendig“, meint Piller. Der Weg dafür ist – zumindest auf technologischer Ebene - geebnet.

Kommentare