Wie künstliche Intelligenz Krebs erspäht

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Krebs ist die zweithäufigste Todesursache der Welt. In Österreich erkranken laut Statistik Austria jährlich 40.000 Menschen an Krebs. Zu den häufigsten Formen zählen Brust- und Prostatakrebs. Lediglich die Hälfte der Behandlungen, die nicht nur schmerzhaft, sondern auch langwierig sind, ist erfolgreich. Eine Therapie kostet zudem zwischen 100.000 und 700.000 Euro im Jahr. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Onkologie kann hier stark entlasten.

Wissenschafter der MedUni Wien haben in Kooperation mit Microsoft eine KI-Software entwickelt, die in Zukunft in die Krebsdiagnose integriert werden soll. Ziel ist es, Überlebenschancen und Lebensqualität der Patienten zu erhöhen.

Tumorzellen erkennen

Aufgabe der künstlichen Intelligenz ist es, unterschiedliche Tumorzellen zu erkennen und korrekt zu klassifizieren. Das Prognosemodell soll möglichst ohne die Entnahme von Gewebeproben – in der Fachsprache „Biopsie“ genannt – auskommen und rein per Bildgebung Auskunft geben. Untersucht werden verschiedene Signale aus kombinierten, sogenannten hybriden Bildgebungsmethoden: „Tumore entstehen zumeist, wenn man genetisch prädisponiert ist oder durch Umwelteinflüsse. Auf zellulärer Ebene kommt es zu Signalstörungen, die unter anderem zu wucherartig wachsenden Geweben führen können“, erklärt Medizinphysiker Thomas Beyer von der MedUni Wien der futurezone.

Röntgenbilder

© Getty Images/iStockphoto/onlyyouqj/iStockphoto

Diese Tumore werden meist etwa mittels Röntgen bei einer Computertomographie (CT) erkannt. Manche Tumore verlangen wiederum andere Bildgebungsverfahren, zum Beispiel die sogenannte Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Dem Patienten wird beispielsweise radioaktiv markierter Zucker verabreicht und die dabei ausgesandte Strahlung im Körper nachverfolgt. Denn: Manche Tumore benötigen im Vergleich zu normalen Zellen mehr Zucker. Dort, wo das Signal besonders stark ist, wird viel Zucker verbraucht – ein möglicher Hinweis auf Krebs.

Sofortiges Feedback

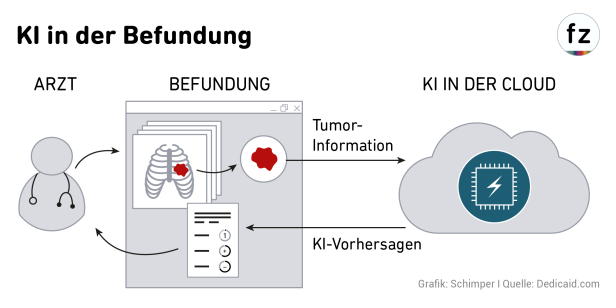

Diese kombinierten Signale lernt die KI visuell auszuwerten. Zuvor müssen aber Millionen von Daten und Modelle in den Computer eingespeist werden. Normalerweise brauchen solche Rechenprozesse unzählige Prozessoren. Die Forscher greifen daher auf einen Cloud-Service von Microsoft zurück. Auf der Plattform Azure kann die enorme Datenmenge auch gespeichert werden. Mit heutigen Standardverfahren liegt das Ergebnis einer Biopsie erst nach bis zu zwei Wochen vor – in der Zeit können schnell wachsende Tumore enormen Schaden verursachen. Zudem sind Biopsien fehleranfällig.

Das KI-Modell kann den Diagnoseprozess beschleunigen: Liegen die Bilder des Patienten vor, sieht sie sich der Arzt in der Befundstation an. In der Regel konsultiert er Kollegen, wenn ihm ein Areal suspekt ist. Mit einem Klick des Arztes auf ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Tumor sollen Informationen künftig mittels Algorithmus detailliert und präzise verarbeitet werden.

KI „berät“ Arzt

Der Arzt erhält unmittelbar darauf Feedback, etwa zur Art des Tumors und seiner Aggressivität. „Diese zusätzliche Information ist eine Art Beratung des befundenden Arztes, die er annehmen oder ignorieren kann“, sagt Beyer. Letztverantwortung für Befunde habe immer der Mediziner.

Großes Potenzial hat die Software außerdem bei der Vorhersage, ob eine Therapie anspricht oder nicht. Und zwar gleich nach deren Start. „Ist das Ansprechen nicht hoch, kann das Therapeutikum frühzeitig geändert und dem Patienten Leid erspart werden“, schildert der Mediziner.

© Dedicaid.com/ Schimper

Die Forschungsergebnisse für Prostatakarzinome seien vielversprechend. Das Modell müsse jedoch auch an anderen Einrichtungen getestet werden. Mit einem Spin-off der MedUni Wien namens „Dedicaid“ wollen die Forscher dieses und andere KI-basierte Vorhersagemodelle auf den Markt bringen. Bis die Zertifizierungsprozesse durchlaufen sind und das Produkt tatsächlich marktreif ist, könne es aber noch bis zu zwei Jahre dauern, prognostiziert Thomas Beyer.

So werden KI-Algorithmen trainiert

„Künstliche Intelligenz (KI) ist wie ein kleines Kind“, sagt der Medizinphysiker Thomas Beyer von der MedUni Wien und vom Spin-off Dedicaid. Bis sie Blau von Weiß unterscheiden kann – oder in diesem Fall eine gesunde von einer kranken Prostata oder Lunge – ist es ein langer und aufwendiger Prozess. Und dafür braucht sie eine enorme Datenmenge, aus der sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede lernen kann. „Es ist eigentlich keine künstliche Intelligenz, sondern eine kopierte menschliche, die banale Dinge nur schneller wiederholen kann“, sagt der Wiener Forscher. Momentan seien solche Intelligenzen nur so klug, wie die Menschen es auch sind.

Ziel ist es, dass die künstliche Intelligenz einen Tumor genauer und detaillierter klassifizieren kann, als ein Mensch. „Dafür muss man eine hochqualitative und ausreichende Datenbank haben“, sagt der Arzt. Doch genau dabei gebe es viele Hürden. Denn die Qualität der Untersuchungsbilder der Patienten variieren je nach den an den unterschiedlichen Einrichtungen eingesetzten Geräten. „Daten von unseren Kohorten aus Wien müssen nicht unbedingt mit den Daten von anderen Zentren übereinstimmen, denn dort werden andere Geräte mit anderer Performance verwendet“, sagt Beyer.

Die künstliche Intelligenz muss also in der Lage sein, die unterschiedlichen Daten der Einrichtungen korrekt auszuwerten. Um verlässliche und wiederholbare Ergebnisse zu erzielen, muss das Prognosemodell in den nächsten Monaten noch ausführlich getestet werden.

Kommentare