Ladezeiten sind ärgerlich und schaden der heimischen Wirtschaft

Warum ist Österreich bei Internetbandbreiten dermaßen schlecht?

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Breitbandmilliarde, Digitale Roadmap, Masterplan, 5G: Mit diesen Schlagwörtern steht Österreichs Politik scheinbar mit vollem Einsatz hinter dem Ausbau der heimischen Internet-Infrastruktur. Man könnte glauben, das Land sei auf dem besten Weg, um zur internationalen Elite bei Bandbreiten zu zählen. Ein Blick in aktuelle Statistiken ernüchtert. Im Speedtest Global Index liegt Österreich bei Festnetz-Internet mit einer durchschnittlichen Internet-Geschwindigkeit von 58,05 Megabit pro Sekunde auf dem weltweit 55. Platz. Staaten wie Panama, Barbados, Malaysia oder Moldawien sind besser platziert.

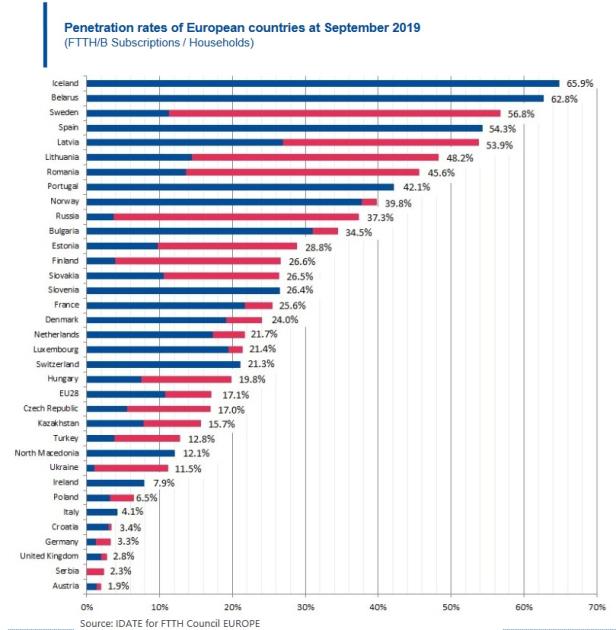

Bei mobilem Internet sieht es mit 52,67 Mbit/s und Platz 18 immerhin etwas erfreulicher aus, doch dann das: Laut dem FTTH Council Europe belegt Österreich den europaweit letzten Platz beim Glasfaserausbau. Nur 1,9 Prozent der heimischen Haushalte und Betriebe nutzen einen Glasfaseranschluss, der bis in die Wohnung (FTTH) oder zumindest in das Gebäude (FTTB) reicht. Während die Breitbandmilliarde bereits 2013 angebrochen und heute beinahe verbraucht ist, hat Österreich also wenig Erfolg bei der Beschleunigung der Internet-Geschwindigkeiten vorzuweisen.

Unzuverlässigkeit ist ein Problem

Ist das wirklich ein Problem? "Wenn sich jemand bei Netflix einen Film anschaut und dann friert plötzlich das Bild ein und ein Ladebalken taucht auf, ärgert man sich. Wenn bei einer beruflichen Videokonferenz Verbindungsprobleme auftauchen, ist das im besten Fall peinlich und führt im schlechtesten Fall zu direkten Geschäftseinbußen", sagt Martin Puaschitz, der Obmann der Fachgruppe UBIT (zu der auch heimische Internet-Unternehmer zählen) der Wirtschaftskammer Wien. "Wenn ich im Internet Dienste anbiete, und aus irgendeinem Grund reicht die Bandbreite nicht aus, damit diese Dienste zuverlässig funktionieren, dann habe ich ein fulminantes Problem."

Europäische Länder gereiht nach Ausbaugrad bei Glasfaseranschlüssen bis zur Wohnung (FTTH)

© IDATE/FTTH Council Europe

Hohe Kosten

Der geringe Glasfaserausbau hemmt also u.a. die heimische Internetwirtschaft. Doch warum ist Österreich so träge, was das Verlegen jener leistungsstarken Leitungen betrifft, die sowohl Basis für schnelle Festnetz-Anschlüsse, als auch schnelles mobiles Internet sind? Um diese Frage zu beantworten, müsse man bei ganz grundlegenden Dingen anfangen, meint Igor Brusic von der Action Group Gigabit Fiber Access bei der Non-Profit-Organisation Computer Measurement Group (CMG). "60 bis 80 Prozent der Kosten beim Bauen von Glasfaserleitungen sind Grabungskosten. In Summe sind das hohe Kosten für die Telekombranche."

Während es für Telekomunternehmen üblicherweise wirtschaftlich vertretbar sei, Anschlüsse zu Haushalten um mehrere hundert Euro herzustellen, verschlinge ein neuer Glasfaseranschluss tausende Euro. Diese Summen seien die Unternehmen oft nicht bereit, zu investieren. Stattdessen werde versucht, durch neue Technologien das Letzte aus den bestehenden Telefonleitungen aus Kupfer herauszuholen. "Die Breitbandkapazität ist ein Infrastrukturproblem. Man kann es nicht lösen, indem man Telefonnetze upgradet. Man bekommt es nur in den Griff, wenn man Glasfaser bis ins Haus bringt."

5G: Nicht ohne Glasfaser

Das Österreich bei mobilem Internet etwas besser dastehe, sei einem glücklichen Umstand zu verdanken. "Wir waren für viele Mobilfunkanbieter eine Testregion, in der alles ausprobiert werden konnte. Deswegen wurden in Österreich mehr Basisstationen aufgestellt und Mobilfunklizenzen günstiger als in anderen Ländern vergeben." Für neue Mobilfunkstandards wie LTE (4G) und 5G müssten diese Basisstationen freilich auch an das Glasfasernetz angebunden werden. "Vor 15 Jahren war das noch fast gar nicht der Fall. Kupferleitungen und Funkstrecken erledigten den Datenverkehr. Die Kapazitäten dieser Technologien reichen aber künftig nicht mehr aus.

"Die Länder, die ihr Glasfasernetz bis jetzt gut ausgebaut haben, werden auch 5G-Vorreiter sein", prophezeit der Experte. Schlusslicht Österreich werde dagegen auf große Herausforderungen stoßen. "Das 5G-Versprechen von 1 Gigabit pro Sekunde, das kann nur mit Glasfaseranbindung gelöst werden. Wenn man 5G als ein besseres 4G denkt, dann werden wir das schaffen, bei einem richtigen 5G-Netz wird es aber schwieriger."

Investitionen statt Zuschüsse

Dass es soweit kommen musste, hängt laut Brusic mit Fehlplanungen zusammen. "Die Breitbandmilliarde war schon gut, aber anfangs nicht richtig konzipiert." Zum Beispiel sei eine Bandbreite von 30 Mbit/s als Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln festgesetzt worden. Wer die Bandbreite aufstellen konnte, erhielt Zuschüsse, auch wenn dafür Kupferleitungen verbessert wurden. Außerdem wurde lange darauf gesetzt, dass einzelne Marktteilnehmer eigene Glasfasernetze ausbauen. Im Gegensatz dazu hat sich aber ein anderes Geschäftsmodell als wirksamer erwiesen: Das 3-Schichten-Modell.

Unternehmen errichten im öffentlichen Auftrag die passive Glasfaserinfrastruktur (1. Schicht). Die wird an einen neutralen Netzbetreiber verpachtet (2. Schicht), der die aktive Infrastruktur bereitstellt. Der Netzbetreiber ist nicht am Endkundenmarkt tätig, sondern vermietet sein Netz zu gleichen Bedingungen an Diensteanbieter, etwa Internetprovider (3. Schicht). "Der große Vorteil dabei ist, dass ich aus dem Ganzen ein Infrastrukturprojekt mache." Der Staat investiere in etwas, das er dann selbst besitzt, anstatt Zuschüsse zu vergeben. "Das zieht eine bestimmte Art von Investoren an, etwa Fonds oder Versicherungen, die das als langfristige Wertanlage sehen. Ihre einzige Bedingung sind sichere Einnahmen, nicht unbedingt hohe."

Von Schweden...

Genau wie es Strom-, Wasser- und Gasnetzbetreiber gebe, könne ein Glasfaser-Netzbetreiber eine Monopolstellung einnehmen und habe sichere Einnahmen. Dafür müsse er aber auch eine Spitzenleistung erbringen und dafür sorgen, dass es zu möglichst wenig Unterbrechungen komme. Für Diensteanbieter biete das Modell geringe Eintrittshürden und einen direkten Zugang zu Endkunden. Dass das Modell in der Praxis funktioniere, sehe man am Beispiel Schweden, meint Brusic. Mehr als in Österreich seien dort weite Landstriche nur dünn besiedelt, die durchschnittliche Festnetz-Bandbreite liegt dennoch bei 141,7 Mbit/s.

... nach Niederösterreich...

Aber nicht nur in Schweden sieht man, dass das Modell funktioniert, auch in Niederösterreich. Dort ist vor einigen Jahren die Niederösterreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (nöGIG) angetreten, um in 4 Pilotregionen ein offenes Glasfasernetz zu errichten und zu betreiben.

Wer auf den heimischen Breitbandatlas blickt, erkennt, dass im nordwestlichen Niederösterreich in zahlreichen Ortschaften Internetanschlüsse mit 1 Gbit/s verfügbar sind. 8 kleine Diensteanbieter plus A1 treten in dem Gebiet heute als Provider auf. Endkunden erhalten hohe Bandbreiten nicht nur im Download, sondern auch im Upload, d.h. symmetrisch.

Ausschlaggebend für die erfolgreiche Finanzierung des weiteren Ausbaus des nöGIG-Netzes war der Einstieg der Allianz. Der deutsche Versicherungskonzern hat 2018 eine Ausschreibung des Landes Niederösterreich gewonnen, die eine Übernahme der Pilotregionen und die Versorgung von mindestens 100.000 weiteren Haushalten vorsah. Die Allianz hält nun 75 Prozent am nöGIG-Netz, das Land Niederösterreich die restlichen 25 Prozent.

... und andere Bundesländer

In anderen Bundesländern wird nun versucht, das Kunststück zu wiederholen. Ein Interessent daran ist die öGIG. Die Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft ging 2019 aus der nöGIG hervor. Sie versucht nun, gemeinsam mit öffentlichen Agenturen auch in anderen Bundesländern offene Glasfasernetze zu errichten. Neben Niederösterreich haben auch Oberösterreich, Steiermark, Kärnten und Tirol derartige Bestrebungen.

Die Allianz habe als 100-Prozent-Besitzer der öGIG laut deren Geschäftsführer Hartwig Tauber folgende Eckpfeiler erkannt: "Erstens, wenn schon Netzausbau, dann mit Glasfaser bis zum Haushalt. Die Leitungen muss man in den nächsten 30 bis 40 Jahren nicht mehr angreifen. Zweitens: Endkunden am Land sollen die maximale Wahl an Diensteanbietern haben, nicht mit einem Monopol konfrontiert sein. Und drittens: Gebaut soll nur dort werden, wo auch Interesse daran besteht."

Projekte würden nur in Gebieten begonnen, wo mindestens 40 Prozent der Haushalte eine Vorbestellung abgeben. Beim Netzbau wolle man nicht nur dicht verbaute Ortskerne, sondern möglichst viele Haushalte in einem Gebiet erreichen. An den fertigen Netzen soll das jeweilige Bundesland immer einen Anteil haben, auch um den offenen Zugang zu gewährleisten.

Vielfalt statt Verdrängung

Das positive an offenen Netzen sei, dass versucht werde, sie maximal auszulasten, meint Brusic. "Ein Telekombetreiber, der in Glasfaser investiert, wird versuchen, den Wettbewerb zu verdrängen." Das sei mit ein Grund dafür, warum etwa die Telekom Austria oft vom Glasfaserausbau absehe. Denn laut Regulierung müsste das Unternehmen andere Anbieter im eigenen Netz zu fixen Tarifen zulassen. Eine kommende Novellierung des Telekomgesetzes könnte diese Klausel aber wieder abschaffen. Dadurch soll ein Anreiz geschaffen werden, damit die Telekombranche mehr Glasfasernetze baut. "Ich bin aber sehr skeptisch, ob das für den flächendeckenden Ausbau viel bringt", sagt Brusic.

Warum schaffen es andere?

Warum hat sich Österreich nicht einfach Best-Practice-Beispiele aus dem Ausland abgeschaut? Wie hat es beispielsweise Weißrussland geschafft, Österreich beim Glasfaserausbau weit abzuhängen? "Das Geheimnis, warum Staaten im ehemaligen Ostblock heute ein gutes Glasfasernetz haben, ist, dass die früher ein extrem schlechtes Telefonnetz hatten", erklärt Brusic. Weil letzteres Grundvoraussetzung für die Ankurbelung der lokalen Wirtschaft war, habe man mit großem Nachdruck in Glasfasernetze investiert. "In Weißrussland hat man außerdem sehr viele große sozialistische Wohnbauten. Wenn man Glasfaser da hinleitet, hat man auf einen Schlag sehr viele neue Anschlüsse."

Auch in Schweden sei politischer Wille maßgeblich gewesen. "Man hat sehr früh ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Glasfaser für die Zukunft gedacht ist und etwa den Wert von Immobilien steigert." Schwedische Hausbesitzer seien deswegen bereit, mehrere tausend Euro für einen Glasfaserinternetanschluss zu bezahlen, während die Bereitschaft dafür in Österreich weniger ausgeprägt sei.

Doch noch ein bisschen Vorreiter

Offene Glasfasernetze gemäß dem 3-Schichten-Modell seien aber kein ausschließliches Erfolgsrezept. Die Glasfaser-Ausbaustrategien der Länder unterscheiden sich erheblich, meint Brusic. Auf Deutschland sei das schwedische Vorbild etwa nicht wirklich übergeschwappt. Österreich befinde sich dadurch sogar in der Position, im deutschsprachigen Raum heute Vorreiter bei offenen Netzen zu sein.

Kommentare