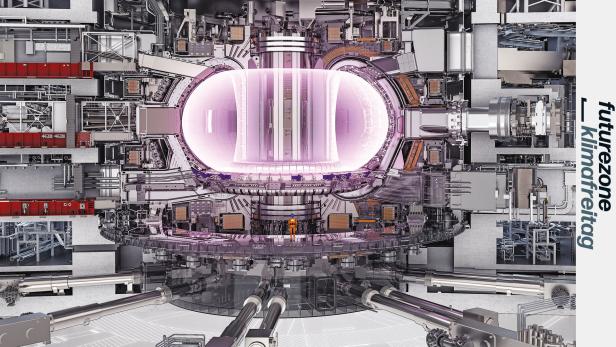

Eine wahnsinnig komplexe Maschine: ITER wird 150 Millionen Grad Celsius heißes Plasma in einem Tokamak-Reaktor erzeugen

Kernfusion hilft spät im Kampf gegen die Klimakrise

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Nachdem US-Forscher*innen vor Kurzem einen Durchbruch bei der Kernfusion verkündet haben, stellt sich die Frage, ob die Technologie bald sauberen Strom im Überfluss erzeugen könnte. Kohle-, Gas-, Erdöl- oder gar Kernkraftwerke wären doch vielleicht obsolet, wenn in Fusionsreaktoren Atome wie im Inneren der Sonne verschmolzen werden. Doch wie bald kann man tatsächlich mit Strom aus Kernfusion rechnen und können Emissionen aus dem Energiebereich dadurch tatsächlich so stark reduziert werden, dass sich die Klimaziele von maximal plus 1,5 oder zwei Grad Celsius bis 2100 ausgehen?

Laser und Magneten

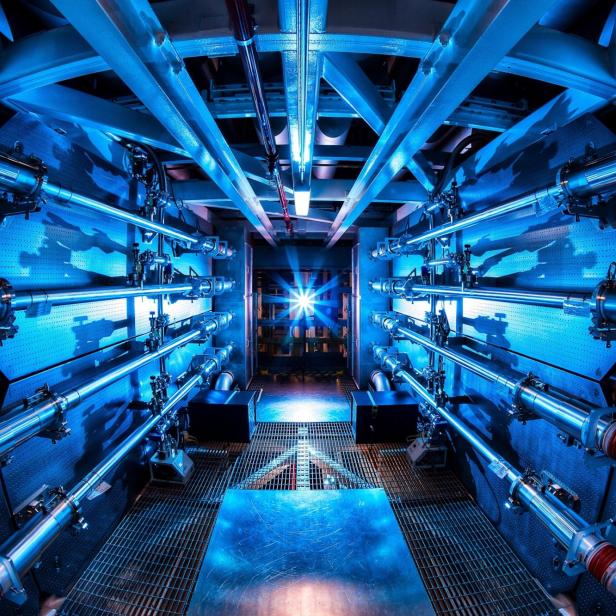

Was die Forscher*innen der Lawrence Livermore Laboratories in ihrer "National Ignition Facility" in Kalifornien vollbracht haben, sei für einen Zweig der Fusionsforschung tatsächlich ein großer Fortschritt, erklärt Christopher Albert vom Institut für Theoretische Physik der TU Graz. "Es gibt grundsätzlich zwei Hauptzweige, die Laserfusion und die magnetische Fusion."

In den USA wurde es nun erstmals bewerkstelligt, eine Fusionsreaktion auszulösen, die stärker war als die Energie des Laserstrahls, mit dem sie ausgelöst wurde. Der so genannte Q-Faktor ist damit erstmals über den Wert 1 gestiegen. Der ganze Prozess lief allerdings in Sekundenbruchteilen ab. Zur Erzeugung der Laserstrahlen mit einer Leistung von zwei Megajoule waren mehr als 300 Megajoule Strom notwendig. Man muss also immer noch wesentlich mehr Energie in einen solchen Reaktor stecken, als man herausbekommt.

Mehr Fortschritt als bei Mikroprozessoren

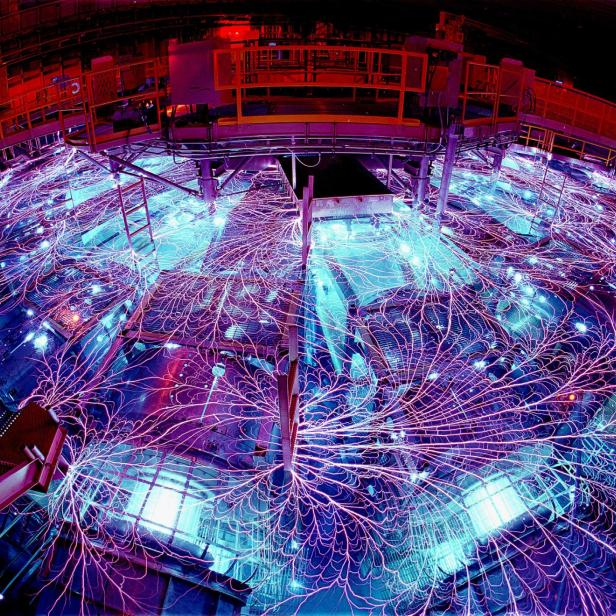

Für die magnetische Fusion kommt eine ganz andere Klasse von Reaktoren zur Anwendung, meistens ein ringförmiger Tokamak, weniger häufig ein Stellarator - eine Art ringörmige Schraube. Darin wird innerhalb eines starken Magnetfeldes ein unglaublich heißes Plasma erzeugt, in dem Atome miteinander verschmelzen. "Bei magnetischer Fusion hat man bisher nur den Q-Faktor 0,7 erreicht", sagt Albert. Dafür sei die Reaktion schon ein paar Sekunden aufrecht erhalten worden. Beide Arten der Fusion werden schon seit Jahrzehnten erforscht, es seien bereits große Fortschritte erzielt worden. "Die Technologie hat sich seit den 1950er-Jahren schneller entwickelt als Mikroprozessoren".

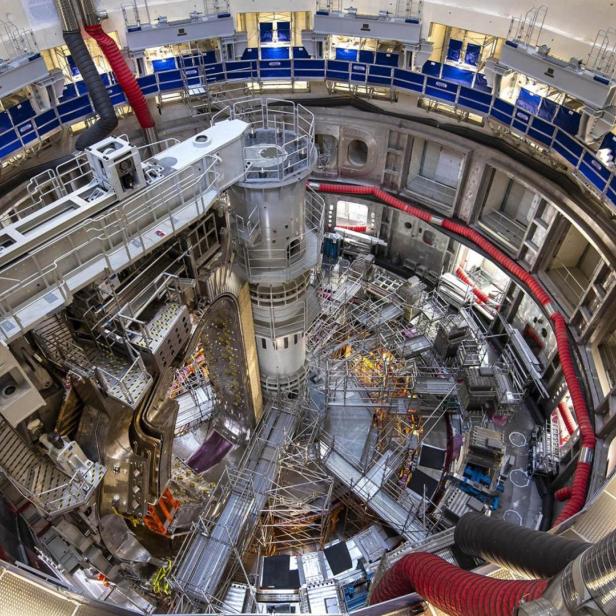

Die physikalischen Prozesse bei der magnetischen Kernfusion werden bereits so gut verstanden, dass man fest damit rechne, mit der nächsten Reaktorgeneration signifikante Verbesserungen zu erzielen. Der derzeit in Bau befindliche internationale Reaktor ITER in Frankreich soll auf einen Q-Faktor von 10 kommen und die Reaktion minutenlang aufrecht erhalten. Außerdem gebe es massive Investitionen in private Start-ups, die stärkere Magnetfelder in Fusionsreaktoren mit so genannten Hochtemperatur-Supraleitern erreichen wollen. Das könnte die Energieeffizienz stark erhöhen. Bei Laserfusion sei die Entwicklung noch nicht so weit gediehen, die technischen Herausforderungen noch größer.

Einsatz erst nach erreichter Klimaneutralität

Das europäische Fusionsprogramm EUROfusion entwickelt für ITER bereits einen Nachfolger namens DEMO, der erstmals tatsächlich Fusionsstrom ins Netz einspeisen soll. Laut aktuellem Plan soll er in den 2050er- oder 2060er-Jahren in Betrieb gehen. Laut Albert könne es schon sein, dass Start-ups mit ihren Reaktorplänen früher Erfolg haben, das wäre aber ein Glücksfall. Die EU strebt allerdings die Klimaneutralität bis 2050 an, Österreich gar schon bis 2040. Bis dahin muss viel passieren, auch bei der Dekarbonisierung des Energiebereichs.

Bis Strom aus Kernfusion erzeugt wird, muss man viele aktuelle Probleme schon zu großen Teilen gelöst haben, wenn man die Klimaziele erreichen will - etwa durch den Ausbau erneuerbarer Energien, Effizienzverbesserungen und neue Speichertechnologien. Frühestens ab der zweiten Hälfte des Jahrhunderts könnten Fusionsreaktoren aber den Kampf gegen die Klimakrise unterstützen, indem sie schrittweise fossile Kraftwerke ablösen.

Versorgungsprobleme bei Tritium und Helium

Einige wichtige Detailfragen können derzeit aber noch nicht beantwortet werden, sagt Albert, etwa die Frage des Treibstoffs für Fusionskraftwerke. Das Wasserstoff-Isotop Tritium sei hier das bevorzugte Mittel. Derzeit wird es nur in bestimmten konventionellen Kernreaktoren hergestellt und ist sehr teuer. Die Idee von Forscher*innen ist es, Tritium in Fusionsreaktoren selbst herzustellen, es also zu "erbrüten", und zwar aus Lithium. "Lithium gibt es wie Sand am Meer. Es gibt dann zwar eine Konkurrenz zu Batterien, für die man das auch braucht. Längerfristig könnte man es aber aus Meerwasser gewinnen, dann hätte man praktisch unendlich viel."

Ein anderes Versorgungsproblem besteht bei Helium. Das Gas wird zur Kühlung von supraleitenden Magnetspulen in Reaktoren benötigt, allerdings auch anderswo, etwa in Magnetresonanztomographen in Spitälern. Das Gas ist sehr flüchtig und bereits heute in so geringem Ausmaß vorhanden, dass es mancherorts rationiert wird. Wenn in Zukunft noch bessere Hochtemperatur-Supraleiter entwickelt werden, könnte man Helium mit reichlich vorhandenem flüssigen Stickstoff ersetzen.

Wohlhabende ohne viel Sonne zuerst

Am Ende bleibt die Kostenfrage. Für die ersten Fusionskraftwerke werden laut Albert wahrscheinlich Stückkosten "im zweistelligen Milliardenbereich" anfallen. Wenn es erst einmal eine Serienproduktion von Komponenten gebe, werden Kraftwerke möglicherweise deutlich günstiger. "Wenn es funktioniert, wird es eine exponentielle Entwicklung geben", ist der Physiker überzeugt. Zunächst werde also etwa ein Kraftwerk pro Jahr entstehen, dann 10, dann 100.

Wohlhabende Länder mit wenig Potenzial für Solarenergie würden zu den ersten zählen, für die Fusionskraftwerke interessant sind. Mit einer Portion Glück könnte es diese Form der Stromerzeugung irgendwann schaffen, künftig einen immer größeren Anteil der stabilen Grundlast zu erzeugen, die man in Stromnetzen benötigt. Bis dahin werden das weiterhin in großem Umfang Gas- und konventionelle Kernkraftwerke erledigen.

Kommentare