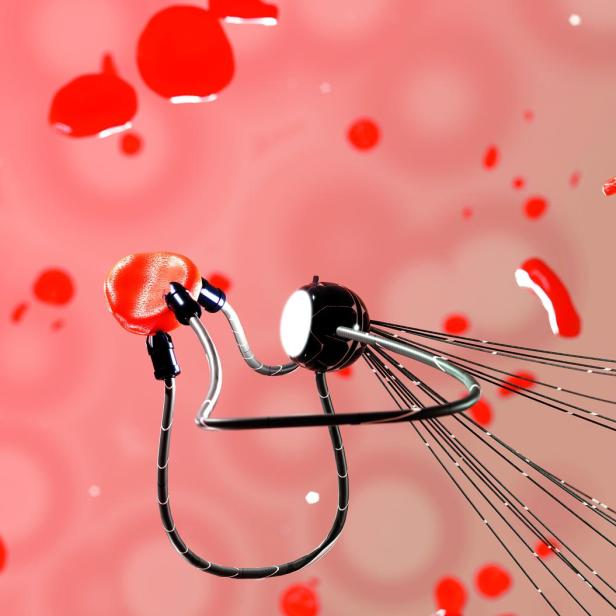

Künstliche Befruchtung ist derzeit weitesgehend Handarbeit (Symbolbild).

Die Zukunft der künstlichen Befruchtung ist automatisiert

1978 wurde das erste „Retortenbaby“ der Welt, Louise Brown, in England geboren. Ein Mensch, der außerhalb des menschlichen Körpers gezeugt wurde, war damals eine Sensation – heute ist das weltweit Routine. Allein in Österreich kommen jährlich etwa 3.000 Babys durch künstliche Befruchtung auf die Welt.

„Die Kernmaßnahme ist die künstliche Befruchtung, auch In-Vitro-Fertilisation oder IVF genannt. Der Name sagt es schon, die Verschmelzung der Eizelle mit dem Spermium findet in einem Glas – tatsächlich ist es heute ein Plastikbehältnis – statt“, erklärt Heinz Strohmer. Der Reproduktionsmediziner leitet das Kinderwunschzentrum an der Wien.

Reproduktionsmediziner Heinz Strohmer leitet das Kinderwunschzentrum an der Wien.

© ANNA STOJAN/Kinderwunschzentrum an der Wien

Eizellenentnahme und Samenprobe

Bevor es dazu kommt, müssen Eizellen entnommen werden. Dafür werden die Eierstöcke hormonell stimuliert, sodass idealerweise mehrere Follikel – Strohmer beschreibt sie als das „Zuhause der Eizellen“ – heranwachsen. Das soll die Chancen für eine erfolgreiche Befruchtung erhöhen, denn in einem natürlichen Zyklus reift normalerweise nur eine einzelne Eizelle heran.

Per Ultraschall wird das Wachstum der Follikel kontrolliert, wenn alles passt, wird der Eisprung künstlich ausgelöst. Danach können die Eizellen, die nur jeweils einen Zehntelmillimeter groß sind, mit einer Nadel abgesaugt werden. „Typischerweise wird dann eine Samenprobe abgegeben. Die Samenzellen werden aus der Flüssigkeit herausgewaschen, sodass die, die sich rasch bewegen, blankgeputzt übrigbleiben“, sagt der Reproduktionsmediziner.

Pipette oder ICSI

Danach gibt es mehrere Möglichkeiten für die eigentliche Befruchtung: „Bei der klassischen In-Vitro-Fertilisation lässt man mit einer Pipette oder Spritze einen Tropfen mit hunderttausenden Samenzellen auf die Eizelle fallen. Die kämpfen dann darum, welche eindringt.“

Eine Alternative dazu ist die intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Sie wurde für Samenzellen von schlechter Qualität entwickelt – also etwa solche, die sich zu langsam bewegen – und 1992 erstmals in einer medizinischen Fachzeitschrift beschrieben.

Dabei wird ein einzelnes Spermium mit einer feinen Glasnadel aufgenommen und direkt in eine Eizelle injiziert. „Wir beobachten derzeit einen Hang zur ICSI. Denn Patientinnen sind auf Sicherheit aus, und in dem Fall kann man dann auch sagen, dass wir alles technisch Mögliche versucht haben“, berichtet Strohmer aus seinem Klinikalltag.

Passende Bedigungen schaffen

„Wenn man sich die Technologie genauer anschaut, sieht man, dass sich die Werkzeuge in den vergangenen 30 Jahren kaum verändert haben“, sagt Éric Lameignère. Er ist CEO von MovaLife, einem französischen Start-up, das das ändern will.

„Derzeit sind die Bedingungen für die Befruchtung nicht optimal – die Zellen müssen im Labor aus ihrer Umgebung entnommen werden, werden Licht, sowie Schwankungen in Temperatur und pH-Wert ausgesetzt“, so der Biochemiker. Evolutionär waren Eizellen nie dafür gedacht, den menschlichen Körper zu verlassen – dementsprechend heikel reagieren sie auf unpassende Umgebungsbedingungen.

MovaLife, das im September 2024 aus einem Forschungsprojekt der Pariser Sorbonne-Universität heraus gegründet wurde, arbeitet an einem IVF-Labor auf einem Chip. Das heißt, dass alle Schritte der künstlichen Befruchtung auf einer etwa 8 x 3 Zentimeter großen Glasplatte untergebracht werden. Auf dem Chip werden die Ei- und Samenzellen präpariert, ICSI durchgeführt, die entstandenen Embryonen herangezüchtet und anschließend bewertet.

IVF-Labor auf einem Chip

Auf der kleinen Fläche ist es viel einfacher, Bedingungen zu schaffen, die dem Inneren des Körpers ähneln, als in einem klassischen IVF-Labor. „Wir kombinieren Mikrofluidik mit Mikrorobotik“, sagt Edison Gerena, technischer Leiter und Co-Gründer des Unternehmens.

Edison Gerena ist technischer Leiter und Co-Gründer von MovaLife.

© Privat

Auf dem Chip werden die Eizellen zunächst mittels mikrofluidischer Systeme vorbereitet, was viel sanfter sei als derzeit gängige Methoden. Samenzellen werden durch eine Art Hindernisparcours geschickt, um die besten und schnellsten auszuwählen. „Die Strecke ist auf Mikrometer-Ebene im Glas eingraviert, die Hindernisse sind winzig“, sagt Gerena.

➤ Mehr lesen: Wie winzige Roboter die Krebstherapie revolutionieren könnten

Die 3D-gedruckten Mikroroboter auf dem Chip sind ebenso winzig, sie können die Zellen packen oder verschieben. Gesteuert werden sie dabei von einem Embryologen oder einer Embryologin aus einem „Cockpit“ heraus.

Qualitätssicherung dank maschineller Unterstützung

Schneller werde der gesamte IVF-Prozess durch die Automatisierung nicht, betont Lameignère: „Es dauert 5 bis 6 Tage, bis der Embryo genug herangewachsen ist. Diese Zeit kann man nicht verkürzen.“ Allerdings werde der Arbeitsablauf für das Fachpersonal vereinfacht.

Statt eine halbe Stunde lang damit zu verbringen, mit manuellen Methoden geeignete Samenzellen auszuwählen, reicht in Zukunft eine Minute – den Rest erledigt der Chip von selbst. „Die Arbeit von Embryologinnen und Embryologen ist sehr stressig. Sobald sie Zellen aus einem Inkubator nehmen, stehen sie unter Zeitdruck“, fügt sein Kollege Gerena hinzu.

Im Gegensatz zu Menschen könnten Maschinen Vorgänge unendlich oft mit derselben Qualität durchführen. Diese Standardisierung erhöht die Erfolgsaussichten für die Befruchtung. „Und wenn wir diese Erfolgsraten steigern können, ist die direkte Konsequenz, dass Patientinnen weniger IVF-Zyklen durchlaufen müssen, die sehr schmerzhaft sein können“, sagt Lameignère.

Noch nicht marktreif

Marktreif ist das IVF-Labor auf einem Chip von MovaLife jedoch noch länger nicht: „Wir arbeiten gerade daran, ein Mausbaby zur Welt zu bringen, das soll spätestens Ende des Jahres passieren“, erzählt der CEO. 2027 will das Team ein komplett neues System für die menschliche Anwendung bauen, danach ist eine klinische Studie mit mehreren dutzend Paaren geplant. Wenn alles gut geht, könnte die Technologie 2030 in europäischen IVF-Kliniken zum Einsatz kommen.

Ferngesteuerte IVF-Roboter in Mexiko

MovaLife ist nicht das einzige Unternehmen, dass Teile der Reproduktionsmedizin automatisieren will. Der US-Hersteller conceivable hat sein Aura genanntes System bereits in einer Pilotklinik in Mexiko in Verwendung. Hier wird der Befruchtungsprozess ebenfalls mit einem ferngesteuerten Roboter durchgeführt.

Die einzelnen Schritte – manche davon KI-gestützt – werden durch einen einzelnen Knopfdruck eines Embryologen oder einer Embryologin ausgelöst. Die Vorbereitung der Ei- und Samenzellen im Vorhinein muss jedoch weiterhin händisch durchgeführt werden. Im Mai diesen Jahres wurde die erste Geburt eines Babys, das mithilfe von Aura gezeugt wurde, in einer medizinischen Fachzeitschrift bekanntgegeben.

Einnistung

Doch eine verbesserte künstliche Befruchtung bedeutet noch nicht, dass darauf die womöglich lang ersehnte Schwangerschaft folgt. Der Embryo wird im letzten Schritt üblicherweise mit einem dünnen, biegsamen Katheter in die Gebärmutter transferiert.

➤ Mehr lesen: Absurd: Chinesischer Schwangerschafts-Roboter soll Kinder austragen

„Auch bei fantastischen Embryonen kann es sein, dass es trotzdem nicht zur Einnistung kommt. Da ist noch viel Forschung nötig“, betont Strohmer.

Kommentare