Autismus und Epilepsie: Neues Verfahren verbessert Behandlung

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Europaweit werden jedes Jahr etwa 150.000 Kinder mit neurologischen Störungen geboren. In Österreich leben fast 50.000 Kinder mit Autismus, wie der Dachverband Österreichische Autistenhilfe bemisst. 71.000 Menschen sind hingegen von Epilepsie betroffen. Das geht aus der Website des Instituts für Epilepsie in Österreich hervor. Nicht selten kommen bei den Betroffenen ADHS oder Depressionen als zusätzliche Begleiter hinzu.

Wirksame Medikamente gegen die neurologischen Störungen Autismus und Epilepsie gibt es bis heute nicht. Zudem stellt sich das Diagnostizieren als herausfordernd heraus, zumal es die genetische Vielfalt der Störungen schwierig macht, geeignete Erkrankungsmodelle für die Entwicklung von Diagnostik und Therapien zu entwickeln.

© Getty Images/Capuski/iStockphoto

Blutzellen in Gehirnzellen umgewandelt

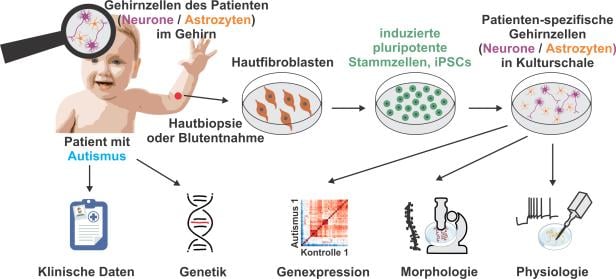

Ein innovatives Untersuchungsverfahren von Neurolentech – ein Spin-off des IST Austria – macht dies nun aber möglich. Neurolentech bildet individuelle zelluläre Erkrankungsmodelle von Patient*innen nach, sodass die jeweiligen Erkrankungsmechanismen und -ursachen erforscht werden können. „Bei Neuroentwicklungserkrankungen oder Gehirnentwicklungstörungen gibt es keine direkte Zugangsmöglichkeit in das Gehirn des Patient*innen. Daher nehmen wir primäre Zellen, etwa Blut- oder Hautzellen, und programmieren sie in Stammzellen um“, erklärt Carsten Pfeffer, Mitbegründer und CEO von Neurolentech, gegenüber der futurezone.

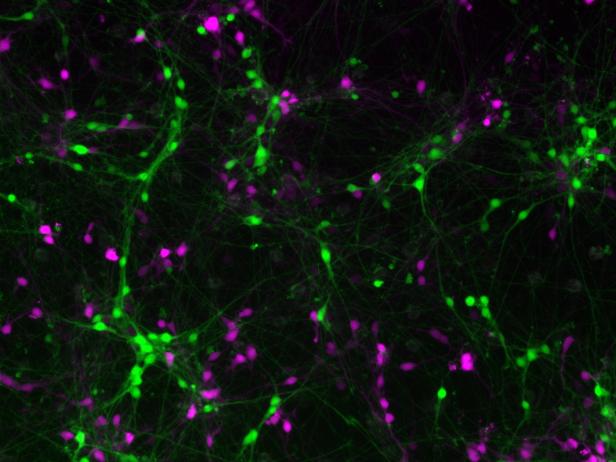

Diese werden in der Folge leicht genetisch modifiziert und in Gehirnzellen differenziert. Laut Pfeffer sind sie mit jenen Gehirnzellen im Kopf der Patient*innen genetisch identisch und funktional sehr ähnlich. Anhand dieser Gehirnzellen wollen die Forscher*innen herausfinden, was in den einzelnen Erkrankungen falsch läuft.

© Neurolentech

Krankheit besser verstehen

Neurolentech entwickelt dazu eine Screening-Plattform, mit der zahlreiche Patient*innen parallel und sukzessiv untersucht und molekulare, genetische und funktionale Daten generiert werden können. „Mithilfe dieser Daten wollen wir mehr über die Erkrankung Einzelner aber auch als Gesamtheit herausfinden und so die Wirkstoffforschung unterstützen“, sagt Pfeffer. Dabei geht es vorrangig um die Frage, welche Wirkstofftargets, also Biomoleküle, an denen ein Wirkstoff binden kann, überhaupt von Interesse sind und wie man diese am besten mit neuen Wirkstoffen versorgen kann.

„Schließlich geht es darum, die Wirkstoffe an den Zellen, die man von den Patient*innen generiert hat, zu testen“, sagt der Fachmann und ergänzt: „Wenn man Medikamente hat, die bei einzelnen Erkrankungen wirken, dann kann man mit Screenings Biomarker entdecken und herausfinden, auf welches Medikament ein Patient ansprechen würde. Die Krebsforschung hat vor 15 Jahren die gleiche Entwicklung genommen.“

Damals konnte man einzelne Krebsarten nur schlecht voneinander unterscheiden. Man hat dann begonnen, molekular zu untersuchen und Biomarker gefunden. Mittlerweile gibt es laut Pfeffer große Datenbanken. Die dienen den Molekulardiagnosen für die einzelnen Arten von Krebs und den jeweiligen Medikamenten.

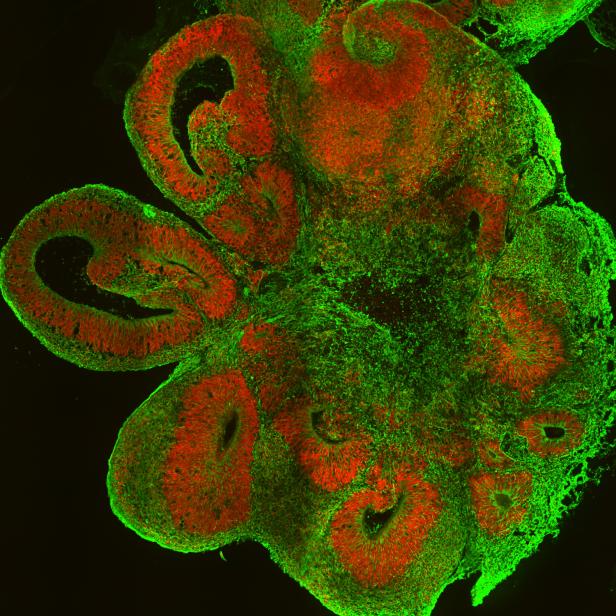

Haut- oder Blutzellen werden in Gehirnzellen umgewandelt

© Neurlentech

Erstellung von Biobank als Ziel

Ziel von Neurolentech ist es, eine umfangreiche Biobank zu erstellen, welche die Erkrankungsmodelle und die jeweiligen klinischen, genetischen und zellulären Daten beinhaltet. Diese wird zunehmend automatisiert, sodass zahlreiche Erkrankungsmodelle generiert und untersucht werden können. Die Daten und Modelle sollen der Wirkstoffsuche und in Folge der Entwicklung von Therapie und Diagnostik dienen.

Aktuell baut Neurolentech die Plattform auf, um Patient*innen zu screenen. „Es kann ein paar Jahre dauern, bis wir genügend Daten generiert haben, um in die Wirkstoffforschung zu gehen“, sagt Pfeffer. Das Projekt wird mit einer Preseed-Förderung des Austria Wirtschaftsservice (aws) unterstützt.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer redaktionellen Kooperation zwischen futurezone und austria wirtschaftsservice (aws).

Kommentare