Innsbrucker entwickeln Betriebssystem für Quantencomputer

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr!

Rechenaufgaben, für die herkömmliche Computer tage- oder gar jahrelang brauchen, könnten Quantencomputer künftig innerhalb von Sekunden bewältigen. Denn anders als traditionelle Computer, die mit Bits operieren, arbeiten Quantenrechner mit sogenannten Quantenbits oder Qubits. Die können nicht nur zwei Zustände (O und 1) einnehmen, wie die Bits traditioneller Computer, sondern viele Zustände gleichzeitig darstellen. Die Rechenmöglichkeiten erweitern sich dadurch beträchtlich.

Allerdings ist das wechselhafte Zusammenspiel und die Verschränkung der fragilen Qubits komplex und mit zunehmender Anzahl technologisch noch nicht zu bewältigen. Die Rechenoperationen sind außerdem noch fehleranfällig.

Dafür dass die Quantenrechner künftig Rechenaufgaben auch mit vielen Qubits besser und verlässlicher ausführen können, will ein Start-up aus Innsbruck sorgen. ParityQC, ein Spin-off der Universität Innsbruck und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), arbeitet an Bauplänen für Quantencomputer und einem darauf abgestimmten Betriebssystem.

Bahnbrechende Computerarchitektur

Gegründet wurde das Unternehmen 2020 vom Physiker Wolfgang Lechner und der Wirtschaftswissenschaftlerin Magdalena Hauser. Die Basis für die Lösung des Start-ups bildet eine Entwicklung, die Lechner gemeinsam mit seinen Kollegen von der Universität Innsbruck, den theoretischen Physikern Philipp Hauke und Peter Zoller, 2015 zum Patent anmeldete.

Die nach den drei Forschern benannte LHZ-Architektur für Quantencomputer reduziert die Komplexität der Wechselwirkungen zwischen den Qubits und macht sie so skalierbar. Auf diese Art kann die Anzahl der Qubits, die für die Berechnungen zum Einsatz kommen können, und damit auch die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer erhöht werden.

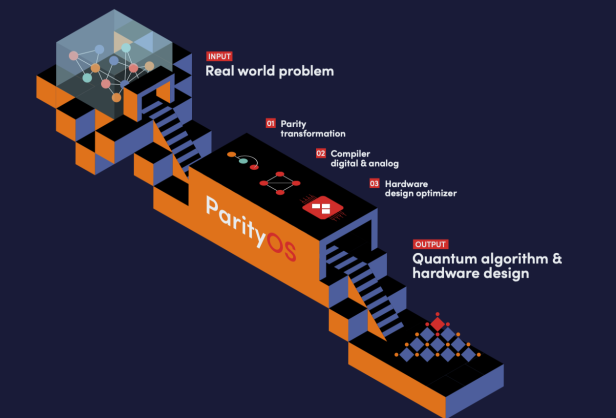

ParityOS

© ParityQC

"Die Wechselwirkungen zwischen den Qubits bleiben bei unserer Architektur immer gleich, man muss sie nicht mehr programmieren, das einzige, das sich ändert, ist die Programmierung der einzelnen Qubits", sagt Lechner. Berechnungen könnten auf dem Chip parallel ausgeführt werden. Durch die Redundanz werde auch die Fehlerquote reduziert.

"Je einfacher die Architektur des Quantenchips ist, desto höher ist die Chance, dass man einen hoch skalierbaren Quantencomputer bauen kann, der schnell von 10 auf 100, 1.000 oder mehr Qubits wachsen kann", erläutert Hauser.

Lechner und Hausers Unternehmen hat den Bauplan für einen Quantencomputer in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und dazu mit ParityOS ein Betriebssystem entwickelt, das sich einfach anwenden lassen soll.

Spezialisierte Aufgaben

Mit herkömmlichen Betriebssystemen, wie sie etwa auf PCs und Notebooks laufen, habe das allerdings nichts zu tun, sagt Lechner. "Quantencomputer werden Hochleistungsrechner sein, die in Rechenzentren stehen und sehr spezialisierte Aufgaben ausführen." ParityOS laufe auch nicht direkt am Computer, sondern in der Cloud und solle das Arbeiten mit weltweit verstreute Quantenrechnern ermöglichen.

Auf Flughäfen werde heute etwa über Nacht errechnet, welche Flugzeuge am nächsten Tag von welcher Startbahn aus wohin fliegen, wo sie abgestellt und wie Flugpassagiere zu den Fliegern geleitet werden. Ein Quantencomputer könnte das in Echtzeit erledigen.

Wofür sollen diese Rechner zum Einsatz kommen? "Wir sind auf Optimierungsprobleme spezialisiert", sagt Lechner. Routenplanung für Logistikkonzerne gehöre ebenso dazu wie die Medikamentenentwicklung und die Optimierung von Produktionslinien oder Finanzprodukten. "Wenn man Optimierungsprobleme nur um ein paar Prozent schneller lösen kann, hat man dadurch schon einen riesigen Marktvorteil, weil die oft Herzstücke von ganzen Industrien sind", sagt Lechner.

Auf Flughäfen werde heute etwa über Nacht errechnet, welche Flugzeuge am nächsten Tag von welcher Startbahn aus wohin fliegen, wo sie abgestellt und wie Flugpassagiere zu den Fliegern geleitet werden, erläutert Hauser: "Ein Quantencomputer könnte das in Echtzeit erledigen." Auch Probleme, die noch nicht angreifbar seien, weil normale Rechner sehr lange brauchen würden, könnten mit Quantenrechnern angegangen werden, ergänzt die Gründerin.

Zu den ersten Kunden des Spin-offs der Universität Innsbruck zählt der japanische Elektronikkonzern NEC, der die ParityQC-Lösung auf seiner neu entwickelten Hardware-Plattform für Quantencomputer zum Einsatz bringen will. Erste praktisch anwendbare Ergebnisse will der Konzern in den nächsten Jahren präsentieren.

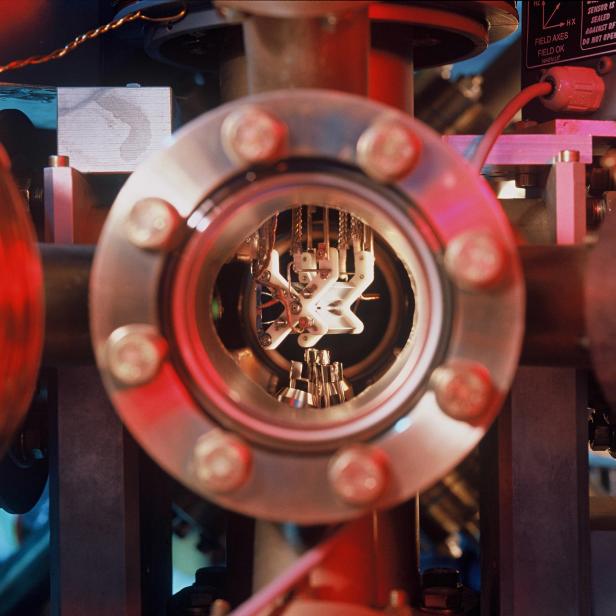

Arbeiten am Quantenrechner von NEC

© NeC, ParityQC

Neben NEC arbeiten auch Konzerne wie Google, IBM, Honeywell und D-Wave an Hardware-Plattformen für Quantencomputer. Die Lösung von ParityQC könne bei allen derzeit gängigen Qubit-Plattformen zum Einsatz kommen, sagt Lechner, egal ob dabei wie bei NEC supraleitende Schaltkreise, oder wie bei anderen Plattformen Ionen, Atome oder Photonen zur Realisierung der Qubits eingesetzt werden.

Internationale Projekte

Das Innsbrucker Unternehmen ist auch an mehreren Quantencomputer-Projekten in Europa und den USA beteiligt. "Unsere Rolle ist es unsere Architektur einzubringen und damit aus Experimenten, die schon bestehen, industrierelevante Experimente zu schaffen", sagt Lechner.

Wann werden Quantencomputer auf breiter Basis kommerziell eingesetzt werden können? Konkrete Prognosen, ob dies in drei oder vielleicht fünf Jahren der Fall sein werde, seien schwierig, sagt Hauser. "Es ist noch immer ein sehr forschungslastiges Feld, es ist aber gut, dass sich große Unternehmen bereits damit auseinandersetzen, was sie mit einem Quantencomputer alles machen können."

Wird es auch einen universellen Quantencomputer geben, der nicht nur für die Lösung spezifischer Probleme geeignet ist? Man müsse sich überlegen, wozu man einen Quantencomputer brauche, meint Lechner. Derzeit gehe die Entwicklung in Richtung spezieller Quantencomputer, die komplexe Probleme lösen sollen. Fraglich sei auch, ob ein universeller Quantencomputer marktwirtschaftlich überhaupt sinnvoll sei, meint der Physiker: "Microsoft Word läuft ja schon sehr gut, da brauch ich keinen Quantencomputer dazu."

Haben ParityQC gegründet: Wolfgang Lechner und Magdalena Hauser

© Günther Egger

"In Österreich hat man Angst, auf ganz große Sachen zu setzen"

Ob an der Universität Innsbruck oder der Universität in Wien. Österreich liegt bei der Forschung zu Quantentechnologie im internationalen Spitzenfeld. Bei der Verwertung der Forschungsergebnisse gibt es allerdings Aufholbedarf.

"Forschung und Produktentwicklung brauchen extrem viel Geld", sagt Hauser. "In Österreich fehlt es an Kapital, um solche Firmen auszustatten." Es brauche auch ein Ökosystem, da sei im Moment noch nicht viel vorhanden. Was Unternehmen am meisten helfe, seien Aufträge. In den USA würden Start-ups mit neuen Technologien Regierungsaufträge erhalten. Damit habe man erste Testkunden und auch Zugriff auf Netzwerke.

Neben den USA, können man sich aber auch an Deutschland orientieren, wo eine Initiative zur Förderung von Quantentechnologien gestartet wurde. Das könne man hierzulande zwar budgetär nicht stemmen, aber man könne sich enger zusammenschließen.

Zur Schaffung eines Ökosystems könnte aber auch beitragen, Ausgründungen aus Universitäten zu fördern und zu vereinfachen: "Da gibt es noch keine einheitlichen Verfahren."

Einstellungssache

Die Förderung der Forschung sei in Österreich zwar sehr gut, sie sei aber auf Mittelmäßigkeit ausgelegt, meint Lechner. Das sei auch eine Einstellungssache: "Man hat Angst auf ganz große Sachen zu setzen."

Für seinen Bauplan für einen Quantencomputer habe er bereits kurz nach der Einreichung des Patents im Jahr 2016 ein Angebot aus den USA erhalten. "Das wäre extrem schnelles Geld gewesen", meint Lechner. Er habe sich aber entschlossen, die Verwertung selbst in die Hand zu nehmen. Die ersten Kund*innen konnte das Unternehmen in den USA und Japan gewinnen.

Es sei bereits in der Vergangenheit oft so gewesen, dass alle fundamentalen Aspekte einer Technologie in Europa entstanden seien, aber sich alle industrienahen oder gut finanzierten Firmen in Asien oder in den USA befinden, sagt Lechner: "Wir wollen das durchbrechen."

Kommentare